编者按:

南粤“左联”文学青年任钧,广东梅县人,左翼诗人。参与建立“左联”东京分盟,倡议成立“中国诗歌会”,参加“左联”的领导工作。他的《冷热集》被誉为中国现代新讽刺诗的奠基石。其代表作品展示于南粤“左联”之旅的节点红棉公园、韩汀线纪念地。

图为韩江堤畔红棉公园内的任钧纪念展台。

诗龄最长的现代诗人

任钧,原名卢奇新,后改名卢嘉文,笔名卢森堡。1909年12月4日出生在印尼一个华侨家庭。5岁时由祖母带回家乡广东梅县隆文乡文普村,7岁进入本村小学读书。1923年高小毕业后考入由美国教会创办的广益中学。其间正值国民革命军东征,驱逐封建军阀势力,革命意识在任钧和他的一批同学中初步萌芽,他们觉得在外国人办的学校读书是一件不光彩的事,遂转学到由国人自办的梅县东山中学,并在校参加青年进步团体“新学生社”。1926年,任钧加入共青团,并担任共青团地方委员会学生部部长。1927年中学将要毕业时,梅县革命与反革命两派势力的斗争十分尖锐,国民党右派大肆抓捕革命人士和进步学生,为避风头并谋生计,任钧经人介绍,潜往同为梅州属的平远县一所初级中学教书,并在当年加入中国共产党。

1928年五六月间,任钧从梅县经汕头到达上海,以优异的成绩考取复旦大学。年底,由中学同学、兴宁人冯宪章介绍加入成立不久的“太阳社”。翌年夏,任钧加入求学东洋的潮流,入早稻田大学文学部学习,与先后抵日的蒋光慈、冯宪章等成立“太阳社”东京支社。1930年又与以群、谢冰莹等建立“左联”东京分盟。1932年初,任钧从日本回到上海,当年9月,由任钧倡议,杨骚、穆木天、蒲风牵头,发起成立“中国诗歌会”,任钧同时积极参加“左联”的领导工作,出任组织部长。1936年初,参加“中国文艺家协会”;1937年4月,参加成立“中国诗人协会”,并任理事。1937年8月,上海沦陷,撤退成都参与创立“中华全国文艺界抗敌协会”成都分会,其间,曾到四川省国立剧专任教,后又迁重庆,直到抗战胜利才回到上海。

新中国成立后,任钧历任上海音乐学院、上海师范大学教授,出任上海教授职称评审委员会评委、上海社会科学院文学研究所兼职研究员。1951年参加九三学社,曾被聘任为九三学社刊物《九三上海社讯》编委。任钧1987年退休。 2003年3月23日在上海逝世,享年94岁。

图为晚年任钧。

新诗的特点是没有明显的格律而是自由成章,语言接近口语而不尚典雅雕琢,以更直接地、真切地表现出现代人的丰富复杂的思想感情。它萌芽于1919年五四运动前后,以1921年出版的郭沫若《女神》诗集为奠基石。此后,我国的新诗进入了一个活跃时期。于民国建立前夕出生的任钧,就是这一时期孕育出来的诗人。他从20年代中期写到世纪末,历经70多年,是我国写新诗时间最长的人。

刚进梅县东山中学时,十五六岁的任钧就写了不少短诗,发表在铅印的校刊上,其中有一首是纪念自己的母亲的。他的母亲在他出生不到两个月就死去,少年的任钧,将自己的伤心凝聚笔端,借助诗歌尽情地抒发。

读中学期间,任钧还向汕头《岭东日报》、上海《少年杂志》投稿并不时发表。这既进一步激发少年任钧的创作灵感,又为他继续作诗注入了新的动力。从此,他将自己的生命与新诗联结在一起。从梅县、经汕头到上海,往南京,流亡西南,他都没有停下手中的笔。

在1928年5月到1931年底这三年多的时间里,20余岁的任钧一边在复旦大学、早稻田大学读书和在太阳社活动,一边写诗,先后发表了《三一八》、《献给既经死了的ST》、《我听见了飞机的爆音——献给全日本的勤劳大众》等20余首新诗。在日本期间,他还将《我听见了飞机的爆音——献给全日本的勤劳大众》翻译成日文,在“日本无产阶级作家同盟”的集会上朗诵,讴歌反对侵略战争、追求和平正义浴血,控诉日本军国主义发动侵略中国给人民带来的灾难,使与会的日本友人受到深刻的教育。后来,这首诗被编进与日本进步诗人作品一起的诗集里。

1935年底,日本侵略者的魔爪已从东北伸展到华北。反抗侵略、保卫领土、保卫人民成为全民族的头等大事。为争取建立抗日民族统一战线,政治形态鲜明的“左联”以及刚创立的“诗歌会”基本停止有组织的活动。这时,中共领导上海文化战线的实际操盘手周扬根据国内形势的发展变化,提出“国防文学”的口号,指出文学艺术活动、创作方向要为抗战服务,为保卫祖国服务。任钧、杨骚、蒲风等诗人响应周扬的号召,提出了“国防诗歌”的口号,以相呼应,号召诗人积极创作,投入抗日战争的革命洪流中。

自己没有刊物,任钧等人就利用崔万秋主编的《大晚报》副刊的版面出版了每周一期的诗歌专版。崔万秋政治上属国家主义派人物,也有浓烈的爱国情怀,同时也积极争取读者。所以他主编的副刊上也喜欢刊登反映现实斗争的进步作品,任钧等利用这一机会,借助这个专版,发表了大量号召民众团结一心投入抗日斗争的作品,为“国防诗歌”的倡导与传播作出了重大的贡献。

“八·一三”日寇侵占上海,面对侵略者的铁蹄,任钧无所畏惧,在上海坚持下来,过着东逃西藏的生活,战斗的笔从未停歇,创作了大量诗歌,先后在谢介逸主编的《立报·言林》以及夏衍主持的《救亡日报》上发表。

1937年年底,日寇的铁蹄将上海蹂躏得满目疮痍,任钧和文艺界的同仁纷纷离开上海,毅然奔赴内地或前线参加抗战。他辗转武汉、成都、重庆,先后出版了《后方小唱》、《为胜利而歌》和《战争颂》三本诗集,揭露侵略者发动战争、奴役中国人民的滔天罪行,生动描绘各界人士投入抗战斗争,或浴血,或生产,或呐喊,或歌唱的鲜活形象。

滞留成都期间,任钧给《四川日报》编副刊,利用这一宣传阵地,将自己的抗日诗歌在此发表;任钧还与曹葆华等几个写诗的朋友一起,借用《华西晚报》副刊的版面,出版了多期诗歌专版,带动了以四川为中心的抗日后方诗歌创作的发展。

抗日战争胜利后,任钧回到上海,一边投入反内战、反独裁的革命活动,一边进行诗歌的创作出版,先后出版了《任钧诗选》《发光的年代》两部诗集和《新诗》一部诗论。

1949年,新中国成立,任钧沉浸在民族的解放人民自由的欢乐中。他怀着对祖国的热爱,对共产党的欢呼,对人民的沉厚情感,文思汹涌,下笔千行,出版了《新中国万岁》和《十人桥》两本诗集。他所写的歌词《当祖国需要的时候》(司徒汉谱曲)和《全国人民齐欢唱》(章枚谱曲)在1953年中央文化部和中国文联联合举办的全国群众歌曲评奖中分别获得二等奖和三等奖。

中共十一届三中全会后,是任钧创作的又一个高峰期,他写诗、写散文、写回忆录,从未间断,一直写到20世纪90年代末。如果从他的处女作发表的1923年算起,他整整写了近80年的诗。

中国诗歌会的倡建者

1931年的“九·一八”事变和1932年的“一·二八”淞沪抗战相继爆发。遥望笼罩在被铁蹄践踏着的战火硝烟中的祖国,任钧毅然从日本回国。一到上海,他立即找到“左联”党团负责人丁玲接上关系,参加“左联”“创作委员会”的活动。恰巧参加这个委员会的有几位当时颇为活跃的诗人,包括杨骚、穆木天、蒲风等。这时,任钧提议,成立“中国诗歌会”,让革命的新诗更有组织地投入到抗日救亡的斗争中去。

中国诗歌会成立于1932年9月,翌年2月创办会刊《新诗歌》。在白色恐怖的极端困难环境下,刊物找不到书店或出版社印行,诗歌会便发动会员自掏腰包出版。刊物发行后深受读者的欢迎,不少青年读者从自己微薄的薪水中节衣缩食,捐款支持出版,使刊物顽强地支撑着。热心扶持青年新诗创作的鲁迅也感动了,捐了一些钱资助出版。这使任钧一帮青年诗人深受鼓舞。

发起成立中国诗歌会,表现出任钧等青年诗人的政治诉求和艺术渴望。现代中国最早的诗歌团体要算1923年在北京以聚餐会形式而成立的“新月社”,主要成员有胡适、徐志摩、梁实秋、闻一多等,主要提倡格律诗和国剧运动。1927年春,新月社的中心移到上海,并创办新月书店,出版《新月》月刊,由徐志摩、梁实秋、罗隆基等先后负责编辑。《新月》前期偏重发表新诗,但讲究格律,逐渐形成一种文学流派,世人称之“新月派”。在政治上,既反对国民党的专制,也反对共产主义思想,提倡自由思想和民主政治。由于新月社所宣扬的理念和方式与普罗大众有一定的距离,又由于后来徐志摩这一中坚人物去世,新月派日渐式微。

新月派失势,而反映社会现实、贴近人民大众的诗歌尚未形成流派。这时,中国诗坛却兴起一股以戴望舒早期作品为代表的现代派。现代派又称“现代主义”,是19世纪末、20世纪初西方社会流行的个人与社会、个人与他人、人与自然、个人与自我之间的畸形异化关系的一股文艺思潮。以戴望舒为首的一批诗人,其作品大都吟咏个人的悒郁情怀和生活遭遇,追求意向的朦胧。这对一般青年读者,尤其是在国难深重的年代,显得有些不合时宜。那么,如何调整中国诗歌的方向,让诗歌为人民大众所喜爱、为现实斗争服务?任钧倡议成立中国诗歌会,正是在这背景下经过深沉的思考而作出的重大决定。此后,任钧等一批革命诗人组成的中国诗歌会及其所发表的作品,忠于“左联”的理论纲领,旗帜鲜明地倡导诗歌的现实主义,以诗歌大众化为己任,反对不利于革命斗争的唯美主义、颓废虚无以及热衷表现自我的诗歌,将中国诗歌的方向引上正确的轨道,使那些脱离现实的诗作渐渐地被大众所淡忘。

中国讽刺诗的奠基人

诗歌作为一种文学形式,在我国有着悠久的历史和丰富的遗产,如《诗经》、《楚辞》、汉乐府以及历代诗人的作品。千百年来,诗人大都是用艺术化的语言描写社会和自然现象,正面描写自己的情感,而以诗为武器,鞭挞政治的腐败、社会的丑恶的诗人,虽然有,但为数不多,诚如阿英所说的:“能以泼辣的态度,用着诗的语句,给予政治社会以辛辣的讽刺,是很少其人。”

30年代初期,年轻的任钧目睹中国社会各种各样的黑暗现状,对社会的不公、官场的腐败、市井的狡诈、帝国的骄横,深恶痛绝促使他不时在中国诗歌会上发表政治讽刺诗。到1936年,任钧把这类诗作编成一个集子,以《冷热集》出版,引起社会的广泛关注。很少写诗歌评论的阿英,专门写了题为《评任钧的讽刺诗》的文章,对诗坛上这一本最早的讽刺诗集予以很高的评价。

图为《冷热集》封面。

讽刺诗,是指用夸张和嘲讽的态度创作的诗歌。这类作品中的人物及事件,往往是作者否定、批评的对象,对丑恶的人和事,主要通过揭露对象的可恶、可鄙、可笑来体现。年仅20几岁的任钧,对此却表现得成熟和老辣,如《将军还乡》一首,便是篇中的代表作。在作者笔下,身为儿子的将军,其一言一行,在他母亲的形象上得到全景的照映。当将军勇敢杀敌、为国献身的时候,母亲成为人们敬重的长者;但当将军附逆,变成投敌的汉奸时,母亲成为受人鄙视的老人。诗中用“母亲的眼”,锋芒所向的是那些当日本侵略中国时、不是去发动民众抵御外侮、而是压制抗日的政府官员的可耻行为。诗的末尾,以“母亲”的话结束:

“儿啊,我想也是他们乱说,

我的儿子怎么会做奸臣、强盗!”

做娘的虽然嘴里这么说,

心里却还是不能分晓——

为什么人家从前不骂,

偏偏骂在今朝?……

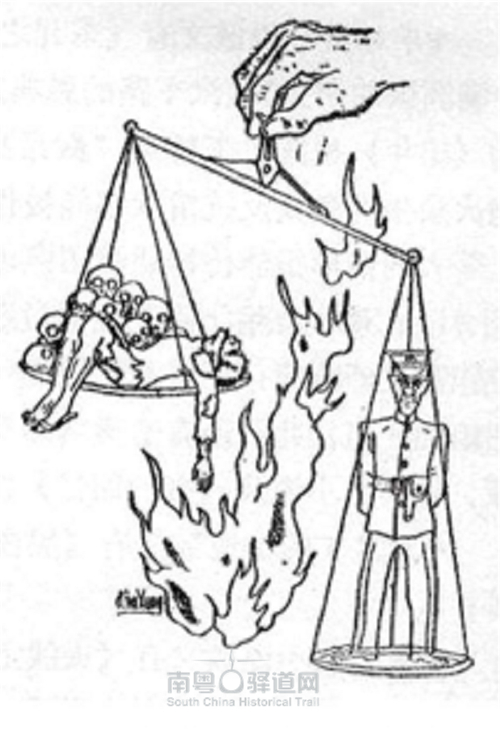

《冷热集》内容广泛,集子里每一篇所针砭的,不论是知名的军人,还是大名鼎鼎的学者;不论是国内的丑恶形象,还是国际上的阴暗、弊端,包括批判当时甚为活跃的无政府主义者、社会党首领江亢虎讲学的虚伪的《一张广告》,讽刺国际法西斯德国、意大利发动侵略战争的《希特勒的诡异》、《感谢墨索里尼》、《他们不是强盗》等诗目,都可见当时的任钧对国内国际风云变幻的细致观察和入木三分的刻画。

《冷热集》由著名漫画家蔡若虹配图插图。

《冷热集》的出版,不愧为战斗的号角,为当时政府抗战不力、社会是非不分的阴霾照映着一束亮光。同时,也为正在兴起的新诗歌抗战题材注入了新的生命力。从这一角度上观察,任钧对中国诗坛的贡献是巨大的。正如阿英所称誉的:“中国的新讽刺诗,将因此书的产生而广泛地得到开展。这部诗集,将实际地成为中国新讽刺诗的奠基石。”“诗人时刻关心中国人民的命运、中华民族的前途,他不写花前月下,不搔首弄姿,他的讽刺诗集《冷热集》获得广泛的赞誉。”左联研究专家、中学教师姚辛对任钧的《冷热集》的肯定又提到一个更高的高度。

长时间的沉寂与老人院的晚年

纵观任钧一生的诗作,贯穿着一条热情奔放、鼓动激励的主线;其用字缀句,有着口语式的客家山歌的烙印;适合于朗诵,有着激发情感、召唤人们的作用,这是其作品最具特色的长处。但由于他的诗作与政治宣传挂钩的目的性明显,抑或客观斗争的需要,偏重于追求诗歌就是战斗的武器,是为革命现实斗争服务的号角,从而忽略了诗歌写作本身艺术规律和艺术创作的美学追求。因此,任钧的诗作标语口号式的呼喊偏多,激情有余,动力不足,形似粗犷,实是粗糙。由于缺乏精雕细琢,语言不够精炼,故一些作品显得肤浅,艺术形象单薄。因而,他在诗歌的大众化上,针砭时弊方面,勤奋多产,贡献良多,但从文学史的角度,特别出色、传世于人的上乘之作较少。这就使读者更加熟悉创作生命不长的徐志摩、殷夫、蒲风,而对活到二十一世纪、且作品不菲的任钧的了解反而鲜寡。

图为20世纪90年代初的任钧(左)。

新中国成立后,任钧一直在上海高校任教。初期,他在诗坛上还颇活跃,不时在报刊上发表反映如火如荼的土地改革运动、抗美援朝的诗篇,还出版过诗集。但从50年代中后期开始,由于频繁的政治运动以及被逐步推高的“左”的意识形态,文化氛围日益凝固,任钧难以下笔,加上边教书边参加默默无闻、远离文坛的思想教育、劳动改造,他的名字渐渐鲜为人知。到了60、70年代的中国诗坛乃至文学界,人们几乎不知道“任钧”这个名字。

作品的水平,政治上的起伏,这固然是任钧知名度不高的因素。但笔者认为还有一个原因,就是现代中国文坛乃至知识界的一个普遍现象,即“如果鲁迅活到解放后”假设之说。即如果活到解放后的鲁迅作品平庸,数量也少的话,那他的名气肯定没有那么大,地位也没有那么高。虽然任钧不能与鲁迅相持并论,但从中共十一届三中全会以前的现代中国文化人的宿命轨迹上分析,是难分轩轾的。

直到1985年,上海社会科学院出版社出版了《三十年代在上海的“左联”作家》一书,知名学者艾以对任钧的生平及其著作尤其是诗歌创作作了比较全面、系统、客观的叙述与评价,该文可谓新中国成立以来“寻找”任钧的第一篇。但由于该书印数不多,仅发行2000册,影响不大,任钧似还不为人们所熟悉

若干年后,上海有一位叫韦泱的青年诗人,因加入上海作协并在诗歌委员会做具体工作,不经意中邂逅同在诗委的任钧,时相过从。韦泱独具慧眼,掂量到任钧在日渐凋零的“左联”老人中的宝贵,于是,撰写了《不该遗忘的诗人》在上海《新民晚报》上发表,将任钧的近况作了披露。当今新闻媒体的广泛传播,抑或世人对文化老人的珍重,使得任钧的名字不胫而走,媒体、文化机构、文学史研究者纷纷对任钧进行报道,这使任钧进入了平生最为荣光的时期。

2005年,在任钧去世两年后,其二女儿卢莹辉有感于涉及父亲的文字的零散和父亲生前的坎坷,发动其丈夫、弟弟协助,自己主编,经过一年的收集整理,于2006年11月由上海文汇出版社出版了《诗笔丹心——任钧诗歌文学创作之路》一书。书中收集了任钧的生平、诗作、诗论和回忆文章,内容十分丰富。任钧的子女们还将父亲数十年的创作手稿和早年出版的部分书刊、日记,以及与一些作家、友人之间的信件,捐赠给上海图书馆保存。

任钧后半生的生活是清苦的。二十世纪50年代末到60年代,他身为上海师范学院(今上海师范大学)中文系教授,全家6口人却住在衡山路一间“与一所托儿所同门出入”的房子,“进门转向一架狭小木梯,登上二楼,全楼也很狭窄且又不规则,简直像是一个瞭望台,下视托儿所历历在目,白天人声嚷嚷” 。70年代初,他为了购旧木料修理房屋,专程到同事家借户口簿,“那时是卢家湾某处有旧木料供应,凭户口簿限量供应,他希望多一份,以供应用”。“文革”结束后,任钧住所迁往湖南路福园,环境比前有明显的改善,但面积不大,仅仅两室而已。2000年10月,上海梅州知识分子联谊会派代表庄辛、郑萍、古锦侨、张军、邱高芳、丘峰等,专程到此处为任钧90诞辰祝寿,大家用客家话畅叙乡情,热烈亲切,但“他的几个子女都在国外,当时家里只有任钧夫妇,显得有点冷清”。

大约在2001年,任钧夫妇进松江老人福利院居住。任钧有3女1子,3女居长,二十世纪50年代末至60年代初均已结婚成家,从全家福的照片看,女儿、女婿们都风华正茂、洋溢幸福。按照推算,儿子到2001年也应是50余岁的人了。如此家庭,照理应是三代同堂,儿孙绕膝。任钧夫妇以90余岁高龄而住进老人院,按青年诗人韦泱的说法,是“为了减少子女们的负担,征得他们(指其子女,笔者注)的同意,他与老伴住进了松江老人福利院”。

图为晚年的任钧在福利院。

任钧住进老人院后,与原来还保持联系的关心和寻找任钧的机构和相关人士的接触就中断了,上海梅州知识分子联谊会的乡亲们也就从此与他失去联络,再也没有登门看望他。2003年3月任钧逝世时,在沪梅州老乡从报上得到消息,“老乡们原拟去为他送行,但无法跟他的家人联系,大家只好在心里默默地为他送行”。连老乡们也无法向这位“左联”老诗人作最后的告别,委实令人遗憾。

如果任钧夫妇不住进老人院,究竟子女们“负担”有多重,作为局外人,我们不得而知。

(文章摘自黄羡章:《梅州民国人物评传》,略有删减)

相关阅读:

罗清桢:在新兴版画运动火与血的洗礼中永生——南粤“左联”群英小记(1)

冯宪章:17岁写的“诗歌里流动的情绪比火还要热烈”——南粤“左联”群英小记(2)

(版权所有,转载请注明出自南粤古驿道网,欢迎转载。)

责任编辑:洪惠