2.3研究资料分析

2.3.1资料分析方法

2.3.1.1话语分析法

话语分析(Discourse Analysis)着重关注语言在社会场景中的使用,聚焦于语言的异质性、多功能性以及在社会建构中语言所处的中心地位。一般而言,话语分析通过“文本化—解构文本—再文本化”的过程对文本进行解读,但更重要的是通过解读话语对其背后所蕴含的权力关系、社会意义、意识形态等深层次的内容进行解读[61]。话语的分析对象包括不同的文本,如文字形式、声音形式、图画形式、视频形式等,当然,分析过程不仅是解析话语表层含义,更是在透过文本解析其中蕴含的权力斗争、资本交换、社会变迁、互动符号意义。目前来看,南粤古驿道相关话语可分为三种:一是规划文本、规划方案、工作纲要、政府工作报告、专家研究报告等专业性话语,二是电视节目、专业书籍、旅游指南、地图、解说、标识等消费性话语,三是公众个人在媒体上发表的与南粤古驿道相关的内容、社会采访、实际访谈文本等社会公众话语。其中,值得一提的是,在话语分析法中,南粤古驿道治理主体、历程两部分主要根据实际话语主体进行梳理,治理过程中不同阶段不同主体的加入进行划分,最终进行分析总结。此外,通过各个主体发布的话语进行三级编码,得出治理技术方面相关的聚焦编码。

2.3.1.2民族志深描

深描(thick description)是一种人类学民族志方法,由Geertz借鉴哲学家Ryle的“深描”概念发展而来,它指的是人类学家对文化现象和文化行为的解释与描述,不能停留浅表层次,而应更深地扎入地方意义世界中,充分熟悉地方的象征符号系统,理解象征符号系统的意义结构,在这个过程中,对其中各种文化因素之间的复杂关联进行全面深入的理解和把握,通过民族志把这些复杂的内在机制深入地描述出来[62]。Geertz的深描民族志方法主张情境性的理解,将文化现象和文化行为纳入其地方的意义世界,追求的不是宏大话语,而是一种微型理论,这种理论只存在于具体文化个案的分析和描述之中[63]。研究将深入扎根于钱岗古驿道的具体情境,对南粤古驿道的空间生产过程、文化治理过程进行详细阐述和解析,做到真实、恰当地重现钱岗古驿道的生产和治理过程,生动地反映地方变化,以此形成对南粤古驿道空间生产和文化治理内在逻辑关系连接的基础。

2.3.2资料分析过程

为了充分解析钱岗古驿道话语背后所隐藏的思维观念、治理思想、意识形态等深层次的东西,并了解其对空间的影响,本文以田野调查所得到的实际访谈文本、规划文本、政府工作报告作为主要分析材料,以新闻媒体报道等网络文本作为辅助性分析材料。研究以197891字的访谈资料和三十万字的网络材料进行分析,剩余将近20万字网络文本作为验证性材料用于理论饱和度检验,检验是否出现新概念,最终通过总结话语陈述内容,结合当地具体实践、发生的事件,分析不同话语主体的话语产生的影响,阐释文本的实践意义及作用;最后将话语、空间实践置于国家、社会大背景中,分析微观空间生产与社会宏观文化治理关系,从批判性视角反思空间与治理问题。具体分为三大步骤:

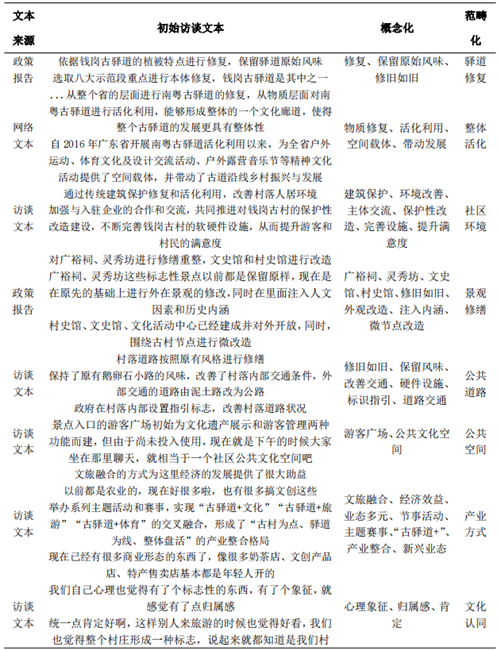

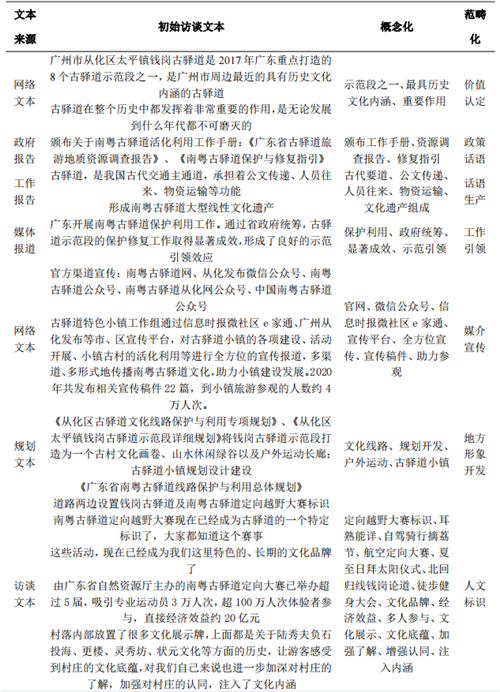

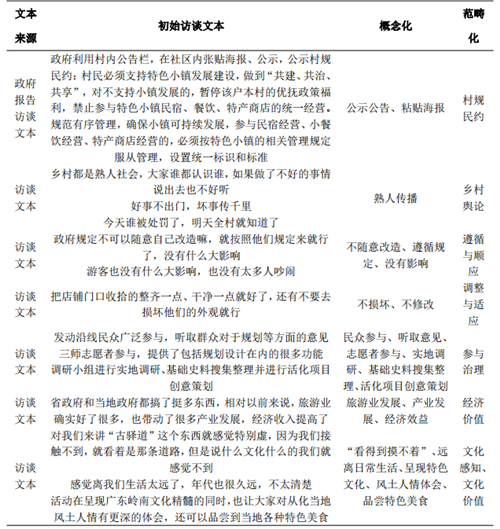

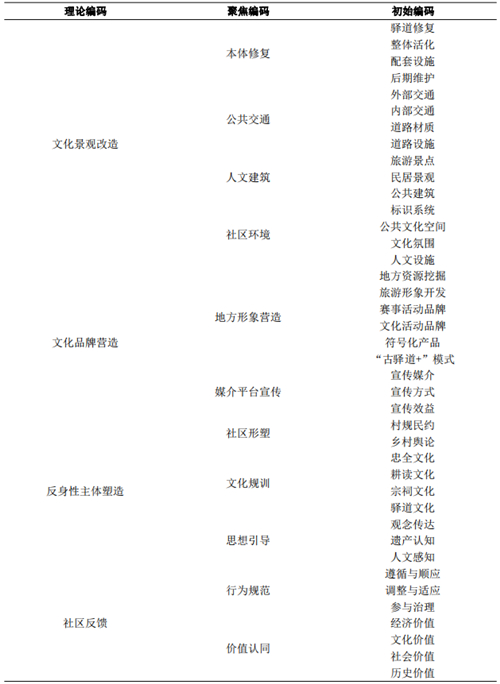

(1)初始编码。首先,在充分了解钱岗古驿道规划开发背景和实践的基础上,采用开放的研究态度,在不预设任何概念的基础上反复阅读所得材料,提取与钱岗古驿道空间生产、文化治理策略、实践等相关的内容,结合田野调查过程中的记录和图片,对访谈文本进行概念化抽取,其中,得到的概念可以是原文的核心词语,也可以是重新赋予的词语,但无论哪种方式,得到的词语必须能够完整概括句子内容并进行总结。该步骤由研究者和另外三位研究生在同一时间分开进行,方便后续进行验证和对比。综合上述四人的分析结果,在商定后交由一位博士生导师进行补充修正,完成团队验证。通过此流程,最终,研究得到45个与文化治理相关的初级编码。具体过程见表2-4。

表2-4 初始编码示例表

(2)聚焦编码。聚焦编码是在提取概念的基础上,通过反复的阅读分析,探索出具有相关性的概念,并将它们聚集在一起,继而形成范畴[64]。上一阶段所形成的45个初始编码处于离散状态,因此,研究对初始概念进行汇总,观察不同概念间的内在联系,并进行归纳,将其分类。分类完毕后,通过对内在关系一步步抽离,寻找最适合、最能完整概括同类概念的词语,形成对应范畴,最后形成13个与文化治理相关的聚焦编码。具体过程见表2-5。

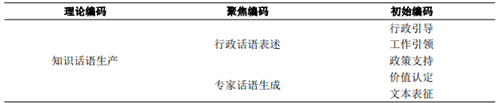

(3)理论编码。这一步的编码在于将聚焦编码中形成的范畴之间的核心概念表现出来,进而形成理论建构的基础。通过对文化治理的13个聚焦编码进行解析,提取了知识话语生产、文化景观改造、文化品牌营造、反身性主体塑造、社区反馈5个理论编码,对应文化治理技术与效能。具体过程见表2-5。详细分析过程详见附录3。其中,上述三个过程在研究过程中并非鲜明分隔开,在分析过程中笔者不断将主范畴回返到原始材料中加以对比并与文本的意义进行观照,补充上一阶段编码被遗漏的符码以及更正不准确的符码归并问题。通过剩余20万字文本的饱和度检验,未发现能够支撑新范畴的符码,这说明针对本研究主题,现有资料已经达到了信息饱和状态。

表2-5 聚焦编码、理论编码示例表

3.南粤古驿道的空间生产

文化遗产地是一个充满了权力的场域,其本身存在惯习建构、利益驱动、资源抢占的交织互动机制,各种力量在场域中竞争与角逐。随着南粤古驿道活化利用工程的逐步推进,空间中的不同主体被裹挟到治理场域中,各个主体出于自身利益诉求而对空间进行实践,空间成为这些行为运作的场所,也成为运作的手段。同时,主体的行为和实践不断重塑着村落和古驿道的物质空间、社会空间和制度空间。

3.1空间的表征——作为价值规范的制度空间生产

空间的表征属于构想(conceived)层面,通常而言,掌握当地规划主动权的主体如政府、技术官僚、规划师、工程师等主体对该空间践行自身构想,实现权力支配和知识话语生产[65]。钱岗古驿道空间表征主体主要为政府、规划专家及旅游研究机构。政府所代表的权威话语通过文化话语和知识生产带动遗产地实践和发展,以控制空间知识的生产,而旅游规划方则负责实现政府对空间的构想。在此过程中,权威话语通过实践一步步强化[66]。

作为权力话语和知识话语的生产者,政府的行动按照以往在治理领域的惯习,根据自身所认同的思维方式和意识形态对钱岗古驿道进行空间改造,推进空间布局规划,调整空间用地,统一风貌景观,打造空间形态和符号化景观系统,重建空间秩序。根据广东省政府出台的《广东省南粤古驿道线路保护与利用总体规划》、《南粤古驿道文化线路保护与利用总体规划》、《南粤古驿道保护与修复指引》、《南粤古驿道标识系统设计指引》、《广东省古驿道综合调查研究》、《广东省古驿道示范段建设标准研究》、《广东省古驿道管理和维护机制研究》、《广东省古驿道房车营地规划建设指引》、《南粤古驿道维护管养工作指引》、《广东省古驿道旅游地质资源调查报告》、《南粤古驿道历史信息柱设计建设指引》等众多古驿道的总体规划和建设指引文件中对南粤古驿道大型线性文化遗产的定位,当地政府进一步构建钱岗古驿道的规划与开发,印发建设实施方案、细化实施工作,制定与钱岗古驿道相关的意见条例。从化区政府还成立了古驿道活化利用的专项小组,协调空间建设中的利益矛盾问题,再造制度空间,行使空间权力。

“我们成立了由区主要领导任组长的从化区古驿道工作领导小组,全面推进落实区古驿道保护利用工作。目前从化钱岗古驿道示范段修复工作已基本完成,示范段上清幽终点段至江埔街外婆家段线路已全线打通,形成古驿道环线”(A-01)。“建设方案里面也提及了规划编制、古驿道遗存的保护与修复、古驿道线路的建设(步道、绿道、风景道、水道及其辅道)、配套设施与节点(驿站、驿亭)建设、标识标牌建设、交通连接线建设等,这些大部分都已经完工(G-02)”

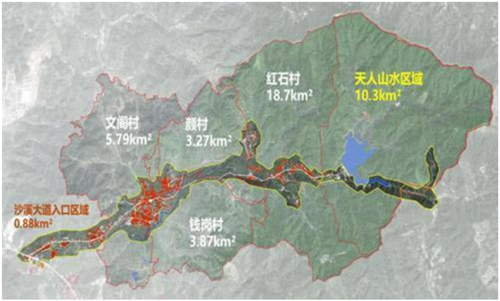

旅游规划者和旅游研究机构是政府设想的践行者。他们顺应政府话语对于南粤古驿道形象的描述,以钱岗古村的历史文化底蕴和人文传说为基底,响应主流叙事,打造更有人文情怀、也更利于旅游发展的文化品牌——古驿道小镇。从化区政府与旅游开发商编制了《从化区古驿道文化线路保护与利用专项规划》、《从化区太平镇钱岗古驿道示范段详细规划》等系列规划,提出要利用当地历史文化资源,以钱岗为核心区域,形成以陆氏一族的家国情怀为主题的古村文化画卷,同时结合生态旅游和体育旅游形式,打造山水休闲绿谷以及户外运动长廊。规划在现有遗存和历史考证基础上,将文阁墟、钱岗古村、红石古村、沙溪水库、三坑口、上下清幽等人文、自然段进行串联。路径载体纳入古驿道遗存,并充分利用现有的乡村小道(机耕道、巷道、步道),以便营造具有地方文化特色的步行体验。古驿道全线设置驿站2处,驿亭3处,结合古村、古墟市设置服务点作为补充,并结合驿站设置2处交通转换点,配置交通设施,与沿线各村庄发展规划衔接融合,以古驿道相关项目建设为契机,带动古村、古建筑活化利用。钱岗驿站节点以“诗书开越,忠孝传家”为设计主题,结合传统建筑活化利用完善驿站服务设施配套,结合“原真性”空间植入地方文化内涵,呈现钱岗古村悠久的历史底蕴和积淀。沙溪水库驿站节点强调整体布置的“可变性”,为承办各项活动预留空间。三坑口驿亭节点再现三坑口“三溪交汇,问路古道”历史场景,形成古驿道环线,提升了古道周边景观,极大改善了古村人居环境。文阁墟节点以“墟”为主题,打造集文创、民宿和文化展示等功能于一体的创意市集,营造富有活力和生活气息的公共空间。红石古村节点旨在通过古祠修复利用和场地环境整治,感受古村魅力,呈现红色文化。《古驿道小镇规划设计》则运用更广泛的地域范围,将钱岗古村与古驿道沿途其余村庄共同建设特色小镇,优化公共资源配置和再集聚,延续原生态的生活场景、传统习俗和风土人情,通过小镇空间环境整合规划,激发经济活力。特色小镇成为古驿道文化品牌特色之一,在古驿道范围内建立了极大的辨识度。规划的实施践行了政府对旅游空间的实物布局和空间构想。

政府行为在钱岗古驿道物质空间的改造重构了空间秩序,建构了制度层面的空间,为钱岗古驿道活化利用措施的提供了根本保障,使得政府的文化治理举措在空间能够顺利流转、运行。随着政府对治理改造的完成,政府为主导的制度空间也逐步建立,象征着政府等权力主体在古驿道的空间表征上实现了完全的话语权力。

图 3-1 古驿道小镇规划设计范围

来源:从化古驿道小镇总体规划文本

(未完待续)

参考文献:

[61]侯松,吴宗杰.遗产研究的话语视角:理论·方法·展望[J].东南文化,2013(3):6-13

[62]李清华.深描民族志方法的现象学基础[J].贵州社会科学,2014(02):81-86.

[63]李清华.格尔茨与科学文化现象学[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2012,39(05):21-30.

[64]贾榕榕,吴冰.乡村旅游精英的权力维度及其阶段性呈现特征——以袁家村为例[J]. 人文地理,2020,35(02):142-151.DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.02.016.

[65]孙九霞,苏静.旅游影响下传统社区空间变迁的理论探讨——基于空间生产理论的反思[J].旅游学刊,2014,29(5):78-86.

[66] 张 朝 枝 , 蒋 钦 宇 . 批 判 遗 产 研 究 的 回 顾 与 反 思 [J]. 自 然 与 文 化 遗 产 研究,2021,6(01):81-91

相关阅读:

空间生产视角下南粤古驿道文化治理研究(1)(2)(3)(4)(5)

作者简介:

郭婷婷,广州大学管理学院/(中法) 旅游学院旅游管理硕士。

(备注:本文为2022年广州大学管理学院/(中法) 旅游学院旅游管理硕士学位论文。)

(原文收录于2022年广州大学硕士学位论文,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:何洛曦