2.1.2 钱岗古村与钱岗古道

“扶桑朝弄影,沧海已成舟。浮云归远岫,矫首见长安。”明朝从化知县王至章笔下的这一诗歌便是描述从化钱岗古驿道景象。古时期,钱岗古驿道充当从化县与广州府之间传送公文的桥梁,也是地区之间居民迁徙、贸易沟通、文明传递的要道之一,其存在和发展在一定程度上推动了历史文化传播。

(1)村落概况

钱岗古村与古道共生共存。钱岗村距今有 800 年历史,比从化建县还要早,因此有“未有从化,先有钱岗”这一说法。钱岗古村地理位置较为优越,地处太平镇东南面,距离从化区中心城区 27 公里,距镇中心 7.5 公里;村城面积约 4.67 平方公里,从东到西约有 1300 米,从南到北约 1000 米,共有 15 个经济社,人口约 2500 人①。“政南巷”是贯穿旧村南北的中心巷,主村道外绕整个村庄。主要作物有水稻、荔枝、龙眼等,特色农产品有钱岗糯米糍荔枝(国家地理标志保护产品)。钱岗村已被列入具有重要保护价值的中国传统村落名录和广东省重点文物保护对象。

(2)历史沿革

钱岗古村于宋代建立。据孟春吉《恒祯房宗谱》的记载,钱岗古村最早的居民,是南宋左丞相、“宋末三杰”之一名臣——陆秀夫的后裔。陆秀夫,字君实,楚州盐城(今江苏盐城)人,生于端平三年(1236 年)、卒于祥光二年(1279 年)。他生活在只统治着中国半壁疆土的南宋末期,中国历史上最狼狈的朝廷之一。末朝三任小皇帝不是做了亡国君,便是做了终日漂泊海上的亡命者。无力回天之际,左丞相陆秀夫只得在崖山背负幼帝纵身投入碧波万顷的大海。

中国历史上的大宋王朝,随着这悲情一跳而宣告灭亡。然而陆家的劫难却只是开始。为了斩草除根,元朝开始对陆氏家族展开追杀。当时陆秀夫的第四子陆礼成正奉父之命镇守梅岭,惊闻父亲以身殉国的噩耗,悲痛不已,审时度势之后,深知大宋气数已尽,只得带着妻儿族人,蛰居于民间。为逃避元兵的追剿,陆礼成逃至广东省南雄县珠玑巷侨居。至其第五代,玄孙陆从兴一路辗转,由南雄珠玑巷迁到古番禺宁乐乡(今从化太平镇钱岗村),陆从兴见到这里山清水秀,粮余粟足,便决定定居至此,居住于土名冼家边(虱乸氹)。后姓钱的人迁走了,姓陆的人迁到姓钱的地方,即现在的格田村冼家边格田居住。他们在这里开垦农田建造屋宇,繁衍后代,现村庄内部也多为陆秀夫的后代,坚持着“诗书开越,忠孝传家”的文化教诲。陆从兴之后传至第六代、第七代时,陆广平、陆及忠、陆原英、陆凤鸾、陆及善等人会众协力同心,于明同乐四年十一月(公元 1406 年)始建广裕祠。钱岗古村虽然房舍建筑布局随意,但都以广裕祠为中心,如

同藕田的“主茎”向四周蔓延一般,而陆氏族人也是繁衍兴旺,世代宗支繁盛,文武人才辈出,后人遍布各地。

(3)建筑特色

钱岗古村建筑有着十分鲜明的特色。一是明朝遗存的独特的寨城格局。钱岗古村的建筑特色体现了安全防卫功能,是一个防御式的堡垒。钱岗村在东西南北四向均建有牌坊、内有四向的门楼,门楼旁均设有更房,均为明清代古建筑,四个门楼分别是东门“启延门”、南门“震明门”、西门“镇华门”、北门“迎龙门”。每个门楼都有坚固的大门,每晚定时关闭。门楼之间用古老的青砖围墙连接起来,形成一个完整的村落,同时也营造出一个守望相助的城堡。

二是丰富多变的巷道空间。钱岗古村巷道整体采用梳式布局,四向皆有出口,基本保留明初之风貌。整个钱岗古村的布局是较为随意的四面朝向,巷子多且深,迂回曲折。与惯用麻石铺路的广府民居不同,钱岗村中阡陌无一例外由鹅卵石铺就。村中惟一有方向的中心巷,是贯穿南北的政南巷。而钱岗村的主村道则不开入村内,始终外绕着整个村庄。古村有命名的村巷 12 条,无名的小巷无从计数。古村先民从北方迁移而来,因此古村的布局既采用了北方村落常用的丁字街巷手法,也融合了岭南传统村落梳式布局,南北风格奇妙地统一在一起,错综复杂的道路兜兜转转,外人入村如同进入了一个大迷宫。“有多少房舍,就有多少条路”的传闻,可谓是钱岗古村的真实写照。

三是古朴大方的民居建筑。钱岗古村有大小屋舍千余间,村中绝大部分是明清时期的青砖瓦房,民居多以青砖和黄泥砌成,还有为数不多的用稻壳和泥石筑成的房屋,典型的岭南建筑用材(如麻石)和建筑形式(如镬耳)在钱岗村极为少见。当年村中经济宽裕的村民自己修建了部分砖瓦房,因此偶尔还会有泥砖屋和红砖屋突兀地出现在青砖瓦房间。民居的墙体和砌筑也是各不相同的,有夯土墙、土坯墙和砖墙。有些穷困的村民会采用北方夯筑的办法,先架起木板,填入泥石稻壳,再用人力一层层地夯起泥墙。由于南方雨水多,泥房受积水冲泡很容易倒塌,村民还用大石和以石灰,堆砌成一米多高的防护墙,保护泥屋。

(4)文化传承

古老文化传承。古村布局随意的设计源于一个古老的传说。传说在钱岗建村之初,村中老者请地理先生来看风水。地理先生从东走到西,又从南走到北,用罗盘开了几十条线,最后确定钱岗属于莲藕形,居屋只能随意而建,否则就住不长久。于是村民都按照自己的意愿建屋,周边有空地就随意延伸出去。村落初具规模之后,地理先生又建议四周再建围墙,每个方向建一座门楼让村民出入,像藕田那样让藕节自由地在田中延伸。经过数百年的发展,围墙内的地全都建满了屋,但是大家却都认为一旦离开了用青砖墙围起来的“藕田”,就像是离开“主茎”。于是村民想尽一切办法,宁可一间房从中间砌起一堵墙,多开一个门,兄弟各住半间将就着,也不愿意搬到围墙外住。到了二十世纪六十年代和七十年代,很多围墙开始被拆除,直至 80 年代后,农村实行土地承包责任制,生产队统一规划建房地,村民才开始大规模外迁。

耕读并重的移民文化。钱岗古驿道是从化民间古道的重要文化遗存,它镌刻着陆氏先辈“诗书开越,忠孝传家”的忠烈风骨,也见证了陆氏后人举家南迁、定居于此的历史。在明惠帝元年,得中国魁的子孙陆聚平回乡祭祖,奏请建立宗祠,获皇帝赐匾“陆氏大宗祠”及大门外四言对联:“诗书开越,忠孝传家”。有这样的历史渊源,耕读并重的文化也就成为陆氏后人极端尊崇的文化,并在古村的规划建设中留下明显的烙印。如门楼之阁,升放棺材,是寄托子孙辛勤耕读、升官发财之意。而耕读文化的最集中体现是村落南向村面的私塾一条街,街上设兰集堂和明进书院等书院建筑。一个村落中有如此多而集中的书院建筑,而且书院都集中在古村落中朝向最佳、最为显著的位置,这在南方古村落中极少见,充分体现了移民宗族世家的劝学传统,即希望子孙“读可荣身”。目前,钱岗古村尚存还有 4 座书院,分别是兰集堂、明进书院、古书院、敬所书院。教书先生自己设馆,向来自各家各户的学童收取“束惰”(学费)。村内文化氛围浓厚,村民牢记陆秀夫“诗书开越、忠孝传家”的教育。直至今日,每逢清明、重阳节日,村中族人都会集中在祠堂进行春秋祭祖。村中耆老告诉记者,族中之人,无论长幼,都知道自己是陆秀夫的后人,均牢记着“忠孝传家”的祖训,默默将先祖的气节传承。

钱岗古驿道深厚的历史文化积淀、独特的建筑风格为文化治理提供了很好的工具和基础。然而,随着时代的发展和现代化社会的冲击,钱岗古驿道逐渐没落。在 2016 年之前,当地政府对其进行一定的保护和修缮,但当地经济基础较薄弱,政府对修缮和维护文物古迹的资金支持不足,古驿道沿线的村落和历史建筑遗存尚未得到较好的修复和利用,古驿道文化遗产线路的特质没有得到充分展现。如何通过文化治理让南粤古驿道及村落重现生机,推动文化遗产空间的再造,是当今时代必须考虑的问题。2016 年广东省政府实施南粤古驿道活化利用工作,钱岗古驿道道的发展迎来了新的机遇。作为集线性文化遗产和中国传统村落双重性质于一体的地域,钱岗古驿道的活化利用能够将程在一定的空间内将散落的资源整合、串联起来,并利用文化进行治理,达到与传统治理不一样的治理模式。通过对此进行凝炼提升,能够为其他古驿道探索治理模式提供参考。

图2-2 钱岗古村村庄节点与建筑布局图

来源:笔者2021年7月13日拍摄于钱岗古村

图2-3 钱岗古村导览图

来源:笔者2021年7月13日拍摄于钱岗古村

2.2 研究资料收集

2.2.1 资料收集方法

2.2.1.1 一手资料收集

(1)观察法

参与式观察法。对于田野调查工作而言,参与观察法十分常见的调查方法之一,也被认为是最纯粹的定性研究方法。它是在自然环境中进行,并要求研究者进入到研究案例地,观察研究群体的日常生活,参加活动并与其共同生活,在情感上建立良好的关系,甚至可以作为被观察群体的一员,以便全面了解被观察群体的特征和社会文化意义[59],是一种非结构性的观察。本研究多次前往案例地进行调研,深入扎根于案例地,居住其中并与当地居民、村委会建立了友好的关系,参与其活动,为研究收集到充足的研究材料。

非参与式观察法。非参与式观察法要求观察者客观地对当地情况进行记录,如外在物质景观、客观发展情况等。研究对钱岗古驿道周边村落村容村貌、公共建筑景观、社区民居、村民生活方式、当地文化氛围、旅游发展方式等进行观察,并采用文字、照片、视频等形式进行记录,以为后续的分析提供可回顾的材料,以此收集大量相关资料。

(2)半结构访谈法

半结构访谈法指研究者根据研究问题设计访谈提纲,并依据访谈提纲与被访者进行交谈以收集研究资料[60]。本研究在确定研究问题及对象后,围绕钱岗古驿道空间改造和文化治理措施设计了访谈提纲和和部分具体的访谈问题,面向政府工作人员、当地居民、商业经营者、游客等多个群体收集数据,访谈问题根据访问对象而进行调整,以便更加广泛、全面、精细化收集多个群体的资料。

2.2.1.2 二手资料收集

此部分主要包括与南粤古驿道和钱岗古驿道发展相关的文献、地方县志、政策文本、规划文本、网站信息、多媒体资料等二手资料。

(1)历史资料查阅

历时性分析是本研究的重要内容,钱岗古驿道在活化利用过程中的文化治理实践可以分为多个阶段,不同阶段之间的文化治理理念、实践和逻辑均有所不同但又存在关联。但是如果单纯靠主体进行回忆获取不同阶段的资料势必会导致资料的客观性受影响,从而不利于资料的可靠性和科学性。因此,研究将会尽可能用多种渠道收集客观数据。本研究主要使用材料包括地方志以及四库全书内对钱岗古驿道的记载。省部地方志主要有(嘉靖)广东通志、(万历)广东通志、(康熙)广东通志、(雍正)广东通志、(道光)广东通志等材料;广州府部主要有(大德)南海志、(成化)广州志、(嘉靖)广州志、(康熙)广州府志、(乾隆)广州府志、(光绪)广州府志等府志材料;从化地方资料参考(康熙)从化县志、(康熙)从化县志、(雍正)从化县志等地方材料以及《明代驿站考》等古驿道相关资料。此外,作者对钱岗古驿道及沿线村落进行实地调查,通过当地居民访谈回忆、钱岗文史资料、学者的史料研究等多种途径,获取所需史实资料,并收集到族谱、家谱等资料。

(2)网络资料搜索

政府、旅游开发商等主体借助网络、社交媒体等方式进行南粤古驿道文化的传播,实现南粤古驿道文化品牌的建构。通过对政府和开发商发布的网络宣传文本进行挖掘、解释和归类,有利于发现其对南粤古驿道文化品牌的营造和治理策略。如通过对南粤古驿道定向越野大赛的网络文本挖掘,不仅可以发现政府对南粤古驿道的赛事形象传播、活动程序安排等策略,还可以进一步收集活动参与者对该赛事的感知与评价,作为社区反馈的一部分材料进行补充印证。因此,本研究将政府官网和官方微信公众号发布的南粤古驿道相关信息作为网络资料的主要来源,并收集了与从化钱岗古驿道相关统计数据、宣传资料和新闻报道、南粤古驿道活化利用工作成果等作为补充资料,辅助分析。此部分的资料收集借助后裔采集器以及八爪鱼采集器软件来进行。

(3)政府工作报告及规划文本

本研究通过与政府人员的访谈,收集到关于南粤古驿道和钱岗古驿道的政策文本以及多个规划文件和报告文本,如《广东省南粤古驿道线路保护与利用总体规划》、《广东省古驿道旅游地质资源调查报告》、《南粤古驿道保护与修复指引》、《从化区太平镇钱岗古驿道示范段详细规划》、《从化区古驿道文化线路保护与利用专项规划》等。研究将对这些报告和规划文本进行分析,以便更好地了解南粤古驿道的文化治理策略。

2.2.2 资料收集过程

笔者自 2019 年开始关注南粤古驿道文化遗产的发展与活化利用。研究收集数据可大致分为六个阶段,包括五个阶段的田野调查和最后一阶段的网络文本搜集:

2019 年 11 月 29-30 日、2020 年 6 月 20-23 日,借助导师主持的国家社科基金后期资助项目:南粤古驿道文化遗产保护与活化利用研究以及为从化区文广旅体局提供乡村振兴视域下的从化区全域旅游发展模式智库咨询的契机,笔者跟随项目组进入钱岗古驿道和钱岗古村调研,两次调研让笔者对钱岗古驿道的空间布局、地理环境、旅游发展概况形成初步了解,后续参与项目文本的撰写也让笔者对钱岗古驿道有了进一步的了解。

2020 年 9 月 17-20 日,笔者初步与从化区文广旅体局工作人员洽谈,收集相关的规划文本、政策文件、政府报告,主要包含:从化区政府文件、太平镇政府文件、旅游发展规划、旅游景区开发与管理标准、钱岗村村志、景区经营收入数据等,了解钱岗古驿道村落发展、规划建设的现实背景和整体发展思路。在实地调查过程中,走访钱岗古村及钱岗古驿道,以钱岗古驿道地图和南粤古驿道旅游规划图为辅助工具,识别钱岗古村及古道民居建筑、村落街巷、公共设施等空间要素,以拍照、文字等形式进行记录,以便后续进行回顾与反思;其次,聚焦于当地居民日常生活实践、社区总体环境和空间实践行为,对社区居民的原生情境、社区旅游发展现状等进行记录,以便后续分析阶段从居民层面进行治理的反思。

2021 年 7 月 10-29 日,笔者正式进入钱岗古驿道进行为期 19 天的驻村调研,对钱岗古驿道及其沿线村落进行了全面仔细的考察及记录。此外,笔者采用半结构式访谈法与 38 个独立个体进行访谈,访谈对象涵盖从化区、太平镇、钱岗村和文阁村三级基层政府官员、从化区文广旅体局工作人员、当地居民、经营者(包括本地和外地的)、省三师志愿者等不同性别、年龄和角色的个体,以做到尽可能收集不同主体的意见和想法。平均每位对象访谈 30-60 分钟,访谈时间累计达 31 小时 24 分钟,并在受访者的允许下进行录音,事后进行翻译,形成 197891 字的访谈资料。

2021 年 10 月 22 日,笔者随同导师及项目团队开展南粤古驿道基础理论研究,通过参加省三师协会的讨论会议,获取了地方政府、部分“三师协会”志愿者对于钱岗古驿道的活化利用的侧面信息,此外,这次会议笔者还认识了几个三师协会志愿者,后来成为本研究的访谈对象。后续笔者参与了《南粤古驿道古道学基础理论研究》书稿第四卷:文化·产业·乡村部分章节内容的搜集和撰写,为了解到专家学者层面对于南粤古驿道活化利用的举措提供了材料。

2021 年 10 月 24-27 日再赴案例地进行补充调研,了解钱岗古驿道周边村落以及企业的发展状况等,进一步核实规划项目建设状况、空间改造和维护的实际状况、社区发展与空间矛盾状况等。

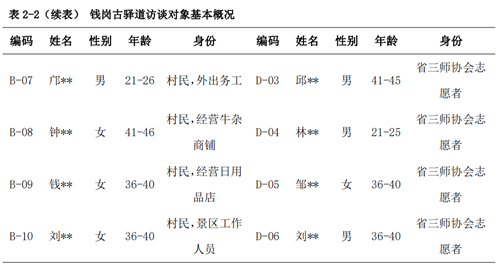

表 2-2 钱岗古驿道访谈对象基本概况

注:编码原则:A-政府工作人员;B-本地村民;C-外来人员;D-志愿者

最后一阶段是关于网络文本的搜集。在实地调研结束之后,笔者进行网上资料的捕捉。研究选取 2016—2022 年各官方政府网站、官方微信公众号发布的政策新闻动态作为研究样本进行跟踪研究,借助后羿采集器和八爪鱼捕集器两个软件,以“南粤古驿道”、“钱岗古驿道活化利用”、“钱岗古驿道治理”、“钱岗古驿道”、“钱岗古道”等相关词语为限定词,分别在广东省人民政府门户网站、广东省住房和城乡建设厅网站、南粤古驿道网、广东省文化和旅游厅、广东省体育局网站等官方政府网站、百度搜索、主流媒体网站、官方微信公众号等多个渠道进行搜索,收集近几年钱岗古驿道的相关文本;对样本数据进行甄别,删除无关文本以及关联性较弱的文本,合并系列官方政策新闻动态,并归档处理,在确保样本信息完整的前提下,删除图片。2016-2022 年共筛选出322篇官方政策新闻动态,获得材料的字数长度为 493769。按照时间顺序整合并复制到 word 文档,保存为 RTF 格式,然后合并并存储为 TXT 文档。 最终,研究共获得了将近七十万字的分析文本作为原始研究素材。由于网络文本数据较多,研究仅作部分展示。

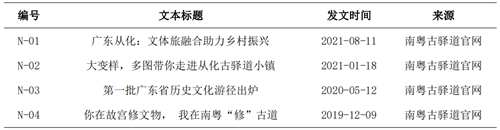

表 2-3 钱岗古驿道网络文本搜集概况(部分)

注:编码原则:网络文本统一以 N 进行编码

(未完待续)

注释:

①钱岗村资料由钱岗村村委会提供。

参考文献:

[59]蔡家麟.试论田野作业中的参与观察法[J].云南民族学院学报(哲学社会科学版).1994(1):52-56

[60]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:171-181.

相关阅读:

空间生产视角下南粤古驿道文化治理研究(1)(2)(3)(4)

作者简介:

郭婷婷,广州大学管理学院/(中法) 旅游学院旅游管理硕士。

(备注:本文为2022年广州大学管理学院/(中法) 旅游学院旅游管理硕士学位论文。)

(原文收录于2022年广州大学硕士学位论文,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:何洛曦