一、少年好学高考夺魁

郑师许原名沛霖,字惠侨,1897年阴历12月15日生,祖上原系虎门白沙人,早几代时迁入城内北门正街一巷一号(旧门牌)。郑师许父亲去世后,家道急转直下。郑师许中学毕业后为挑起家庭重担就到太平虎门一带教书数年。

图为郑师许。

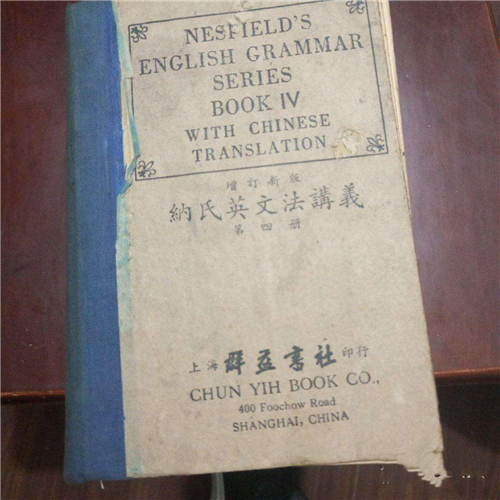

郑师许在虎门教书是正值"五四"运动前后,同一般当时的爱国青年一样,目睹国家积弱,关心祖国向何处去,曾报考赴法勤工俭学,拟习打铁(今之冶金),后因其母亲谓漂洋过海,万一家中有事无人照料,坚不允行,遂止。但郑师许一边教书,一边继续研习各门功课,继续求学之心甚切。他家中至今唯一保存的当时书籍——《纳氏英文法》第三册(英文版),上有郑师许写的一段话:

余习旁行文字五年于此矣,然竟不能作书属文,是知文法之不可不讲也。乃发愿熟此书以固根柢,然后讲语于修词之学。余恐久而忘之乃撰数言。

民国四年署假中沛霖志

在该书中旁批与各色笔画线比比皆是。其中还有作c/符号之处,注为:“陈先生所谓宜注意者也”。最后一页又作两条附记,其一:“民国5年12月7日学完。”又一:“1920年4月再读一遍。”

教郑师许英语的陈老师,深受郑师许敬重,抗日战争前还常通信问候,因陈老师在堂上念which一词时,声音拖得特别长,故同学间送一雅号陈先生。

《纳氏英文法》是当时英国人写的最权威著作,由浅入深共四册。郑师许对该书第四册也是自学过的,圈点划线,花花绿绿。

图为《纳氏英文法讲义》第四册。

及至南京高等师范在广州招生,由于是公费,郑师许便前往应试。当时到省城是件大事,到省城赶考之初郑师许就去拜见一位东莞在省城教书的长辈。这位长辈见郑师许一副乡下佬打扮,恐他思想不合潮流,因为“五四”之后大兴白话文,故问:“近日读何书报?”郑师许答:“常读《新青年》。”那位长者就说:“那就考考看吧!”不料一鸣惊人,郑师许竟以南京高师广州考区第一名录取。南京高师是公费,又有东莞明伦堂资助路费,遂得以成行。

由于郑师许中学毕业后曾经边教书边继续自学数年,所以养成极强的自学能力。在南京高师时并不满足于课堂上听课,而且还努力利用文化资源比较集中的条件,在校内校外寻找更多书籍学习。郑师许后来诗中有“秦淮河、夫子庙,课余我便驱车到”之句,描写当年自己在夫子庙一带书坊游览的情景,与旺盛的求知欲望。

郑师许进入南京高师时,正是郭秉文长校,延聘了许多一流师资。郑师许常常提到的老师有陈钟凡、竺可桢、张其昀等。他们讲授的史地专业课,博采众长,方法科学,态度严谨。影响所及可以说郑师许一生持之。陈钟凡先生北京大学毕业并在蔡元培先生直接领导下的北京大学国史编纂处任编纂员,深受蔡先生“以科学方法整理国学”之影响。当时一代爱国学人为振兴中华力图肃清科举遗毒,克服在故纸堆里埋头训诂的方法,而采取既精通本国文化又融合西方文化,择善而从,接受西洋文化不能光接受西洋文化的成果,最紧要的是接受西洋科学方法等治学思想与态度。这些都深刻地影响着青年时代的郑师许。郑师许对陈钟凡先生非常尊敬,记得上世纪40年代初在坪石时,还常通讯。陈钟凡先生在离开南京高师(后称东南大学)之后,1925年曾担任过中山大学文学院院长,1931年上海暨南大学文学院院长,著有《两宋思想述评》等。

二、呕心沥血勤奋治学

(一)潜心研究古文字学、考古学

郑师许离开东南大学(南京高师在郑师许在校期间改名为东南大学,亦即中央大学前身)之后,在上海就任教席,并开始独立的学术研究。近代人要研习古代历史必须读古人的书,因为古今文字含义不同,假使不掌握古文字的工具,则决不能读懂古书,于是开始从事古文字学的研究,并改名师许。“许”即东汉《说文解字》一书的作者许慎,表示自己师从许慎从事古文字学研究之决心。

郑师许开始研究古文字学时,是在1898年殷墟甲骨出土之后,正是史学大师王国维创始应用甲骨文、金文研究和解释中国古代史卓有成果的年代(王国维1915—1933年间出版了许多专著);也是中央研究院考古组先后三次在河南安阳发掘殷墟遗址(1928—1929),在这里发现大量的刻字甲骨、陶器陶片及石器铜器,以及对山东史城龙山城子崖进行考古发掘(1930),首次发现黑陶的时代。郑师许自然深受王国维以及当时新兴考古学的实物成果的影响。郑师许在1928至1933年五年间写过几十篇文章及讲义,其中主要的是训诂学、甲骨文、钟鼎文方面的。由于在东南大学打下的以科学方法研究历史的基础,对当时陆续出土的甲骨、钟鼎进行了科学的研究,对某些尚未能辨认的文字,进行辨认、释义。如是,对古文字研究的进展,进而探究有文字记载古代社会和文化的史实,每有收获。循此思路,继而又对当时新兴的考古学以及出土的铜器等实物发生兴趣。这是郑师许开始独立学术研究头十年的主攻方向。

郑师许对浩如烟海的前人著作,有自己的一套研究方法,在博览群书的基础上,尤其注重读杰出学者的权威著作,读第一手资料。郑师许写的《近三十年来中国治文字学者的派别及方法》就是自己考察当时这方面研究工作的全局后写出的心得。

郑师许在这方面的研究心得被学术界注意,在文史学界崭露头角,并为当时在上海的同行赞许。在所著《中国训诂学史》一书中,胡朴安先生在序中讲及该书有一章《方言》,该章大部分(主要有两节)系由郑师许所撰。胡先生在上海持志大学任教时曾因请假而委托郑师许代课,此为授课内容。成书时胡先生直接采纳于书中。

郑师许在1936年离开上海回广东任教之前的十年间,在上海潜心钻研古文字学、考古学,做出大量有价值的学术论文及学术专著。例如古文字学与考古学方面的:(以下所列目录中个别是1936年离开上海后所写,已予写明。)

《说文解字集注》(1936)、《说文中译音学之研究》(1934)、《训诂学史讲义》、《训诂学目录》、《北溪字义在训诂学上之地位》(1935)、《文字学杂论》(1934)、《古文字的章句学》、《古文字的语奢学》、《古文字学论文》(选集)、《古文字学概论》(编)、《古文字学通论》(1937)、《甲骨文文字学》、《金甲文发凡》(1931,编)《金文之铮友》(1933,集稿)、《金石书平》(1932)、《善斋金石编校记》(1933)、《善斋彝器录7卷》(附善斋彝器别录)(1931)、《吉金彝器之辨伪方法》(1932)、《十年来之我国考古学》(1934)、《日本考古学界最近之概况》(1935)、《考古拾零》(1933)、《考古论文拾零》(1936)、《考古学研究法》(1933)、《考古学论丛》(1936)、《殷墟之发掘及其价值》、《殷墟文字杂论》、《异哉所谓殷墟文字年代问题者》、《合肥县双墩集六朝古墓调查小记》(1936)、《陶瓷之研究》(1933)、《漆器考》、《写在漆器考出版之后》(1930)、《铜鼓考略追记》(1936)、《铜鼓考略追记》(1937)、《论所谓秦式铜器》(1935)。

30年代初,郑师许受命筹备上海市博物馆,历时数年,博物馆于1935年落成,任该馆美术考古部主任。

在考古学方面,郑师许对铜器、漆器、陶瓷,考古发掘等做了大量的认真深入研究。在这些研究中屡有真知灼见,例如比较早以生产工具划分古代史,提出“铜器时代”说法,开了“铜器时”历史研究的先河。这个时期的著作已经刊行于世的,主要有《铜鼓考略》、《漆器考》、《吉金彝器之辨伪方法》,还有与人合译的《考古学研究》。解放后多次重印的是《铜鼓考略》与《漆器考》。在《漆器考》中,采用了当时刚刚用有机化学分析而得的分子结构,使一个古老的传统工艺,有了现代科学研究的新内容。这种用现代科学手段来研究历史的求实精神,是得益于南京高师的老师们,也可说是与同时代的学者一起开一代风气之先,并使其著作历经几十年而仍为人称道。近阅云南民族学院历史系主任、教授汪宁生著《铜鼓与南方民族》(1989年吉林教育出版社出版)称,《铜鼓考略》是我国第一部研究铜鼓与少数民族文化的专著。《铜鼓考略》是郑师许的著作中解放后重印较多的一种。

郑师许治学态度严谨,常以极严的标准自励。为了详实占有资料并了解世界上治史的动向及成果,他30多岁开始学习日语。那时在上海可以每小时一元的代价请到日本人到家里来教授。就是用这种硬挤时间的方法,居然学通日语家中藏有日文书籍甚多,大多通过内山书店买来或邮购而来。

记得郑师许为了筹备上海市博物馆,特意写信向当时在日本的郭沫若先生求教。他与郭沫若未曾谋面,但不久即得到郭先生从东京寄来的关于外国博物馆的日本书籍数种,从布置到展品保存,展出橱柜都有详述,橱柜且有图样,盖当时对于展品的防潮、保温在国内尚无经验。后来上海市博物馆按图制作,当时不失为有国际水平的博物馆。

结合上海市博物馆的工作,郑师许曾与商承柞教授同赴安徽合肥调查双墩集六朝古墓的田野考古工作,写有调查报告。曾与容庚、徐仲舒、董作宾、商承祚、容肇祖、张荫麟等考古学界朋友共同发起成立“考古学社”,并受托为创社撰写发删。郑师许为当时在中国新兴的考古学做出贡献。

纵观郑师许的--生,在上海十年是写作最多的-个时期。那时,白天到几个大学讲课,课余又到图书馆或旧书店寻找古籍,为了抢时间,常常晚上读书、研究、著述到两三点,第二天一早又要到各校授课。那时郑师许家中不做鱼吃,他急于去上课,怕被鱼骨剌伤着,最常吃的是鸡蛋拌肉馅蒸的肉饼,吃得虽快但可保无虞。上海冬天很冷,郑师许晚上坐下看书写字,手脚都冻得冰凉,只好用两个电热器,一个对着脚,一个对着写字的手。正是由于这种拼搏精神,郑师许一天几乎做出常人2-3天的工作。

(二)开创性地开展中西交通史的研究

在上海的十年,郑师许历任或同时担任上海大夏大学、暨南大学、光华大学、持志大学等校教授,而且像上海交通大学这样一所理工科大学也延揽任教。当时上海交大国文科,自陈柱尊教授(原名陈柱、字柱尊)出任主任之后,锐意改革,教学要求极其严格,所聘教师,除一名兼职讲师外,均是专任。这名兼职讲师即郑师许。郑师许与陈柱尊先生始以文会友,相识之后成为至交。郑师许1930年进人交大任教后,结合自己在考古学研究中接触到的通西域的文物(如敦煌)以及史料,又针对当时理工科学生一般比较专注于西方科技,遂又开设“中西交通史”一课,一则中国古代汉唐盛世文化发达,国威远播,使学生增加对文明古国理解,加强振兴中华的信心与志气,再则也应了解与西方通过古丝绸之路以及后来郑和下西洋水上丝绸之路,进行文化交流,及后来两方传教士来华,西方文化再度输人等对中国的影响,从而弄清楚今日研习西方科学,目的是振兴中华。当时把中西交通史作为一个专题来研究的人很少,郑师许是研究该专题史的先驱之一。如果说郑师许在交大时开始了这个专题研究,那么,一直沿袭多年,直到回到广东,又将中西交通史扩大到中西文化交流,从陆上丝绸之路扩展到水上丝綢之路的历史研究,历时十余年,前后主要著作有:

《前汉时代海上交通考》(1933)、《前汉时代阽路交通考》(1934)、《中西交通史》、《中国域外交通史大纲》(1936-1937)、《中国域外交通史》(第17章)(1940)、《宋元漕运海运之兴革与当时经济上所受影响》(1934)、《宋辽金元明清马政通考》(1944)、《玄奘三藏之行脚与取经》、《玄奘传》(1942)。

由于深入研究关于西域的史料,郑师许常常谈到佛教传入中国的经书多是梵文,虽然历代有人作过翻译,然误译或不解其义亦多。郑师许说只有陈寅恪教授不仅通英、德等多国文字,也通梵文,能直接研究梵文资料,多有发现,十分佩服。在坪石时,陈寅恪教授到中山大学讲学,师生十分雀跃,郑师许尤其珍惜。

(三)明清史的研究

1936年夏,郑师许离开上海,回到广东勷勤大学教育学院任教授。应学校之要求,讲授中国文化史,写有讲义多种。

1939年在广西北流,任无锡国学专修学校(解放后合并于苏州大学)教学,以及1940年底返回广东坪石任中山大学教授这两个阶段,郑师许继续深入作中西交通史的研究同时,由于研究水上丝绸之路而接触到明清两代大量史料,写过许多专题论文和明史、清史讲义。而在明史方面是这个时期研究的重点。

这个阶段的主要著作有:

《中画文化史》(勷勤大学教育学院铅印)、《我国史前文化》(1938)、《我国文化之起源》(1938)、《我闻史前文化研究之现阶段》(1934)、《中华文化流被史略》〔1945)、《元明交替的重要因素》、《明清史》(上卷)、《明史史料研究》、《明史研究》(1946)、《明清史专题研究》、《明太祖建国后之反文化侵略运动》、《明成祖对于海上的设施》(1944)、《明代初年地方政治之整理》(1942)、《明代教士与西洋文化之输入》、《西洋教上与南明复国运动》、《明清两代军器之渐次变革与军事政治之关系》(1943)、《明清史专题研究》、《清史研究》(1947)、《清史稿目录》、《广学会李提摩太与西洋文化之再输入》、《广学会与戊戌前后之西洋文化运动》(1941)。

(四)洗雪国耻、常记心头

郑师许在坪石中山大学讲授明清史,特别是清史常肴到列强人侵,清廷腐败,丧权辱国之事历历纸上。而当时眼前更是日寇入侵,国土沦陷,生灵涂炭。遥望前途,虽然坚信抗战必胜,然而中国疆土被蚕蚀太多了,作为一位史学工作者,郑师许敏感地察觉到战后收复失地、废除不平等条约问题还需激烈斗争,自己有责任为恢复历史本来面目说话。为此曾开设了中国边疆史,写有《中国边疆史》、《中国边疆史纲要》。

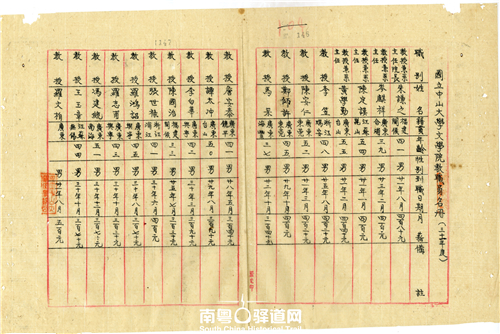

图为1942年国立中山大学文学院的教师名册上有郑师许的名字,藏于广东省档案馆。

为研究中国与周边国家历史上关系,郑师许就周边国家的历史,写出了讲义与论文。主要如下:

《东亚国别史》、《世界大战后之朝鲜》(1943)、《明清日本之朝鲜争夺战》(1944)、《高句丽诸王世系表》、《越南史讲稿》、《越南复国运动》、《读竺藕舫师世界大战后之越南》(1943)、《越南最近政情》(1947)、《暹罗通史》、《中暹关系大事年表》(附泰族建国史)、《亚洲诸国史印度史》。

以后又针对台湾、澎湖、香港、澳门等被帝国主义强迫清廷签订不平等条约而丧失的领土,结合当时手头资料写过台湾、香港、澳门问题的论文,《台湾与丘逢甲》(1944)、《刘铭传与台湾》(1945)、《香港问题》(1943)、《澳门问题研究》。以种种史实说明台、港、澳是我国领土。此外,还写有《东北史稿》一书。

郑师许在抗日战争胜利前后,还曾多次讲过他对定都何处的见解。到了抗战胜利之后,郑师许又针对当时一际上觊觎我国南方诸群岛的问题,写过东沙群岛和两沙群岛的论文,从历代我国封疆建制及当地出土文物,证明其历来受我国管辖。郑师许写有《我国在东沙西沙等群岛的主权上之历史证据》(1946年),以后又受命担任《西沙群岛志》编纂委员会总编纂。

郑师许一生著作甚丰,共170余种、以期根据郑师许遗作的主要篇目,可以看到他以毕生心血,倾注于历史研究,以期对国家民族做出自己贡献。他一生的学术研究始于古文字学与考古学,然后开创性地研究中西交通史这个专题史,继而致力于明清史的研究,晚年更着力于边疆史的研究。大抵每个时期有所侧重,而各方面却又有联系。这几个方面是郑师许最着力研究的,是他一生学术研究的主要部分。此外,为了各校课程设置,亦曾讲过中国通史、秦汉史、南北朝史,均写过讲义。还对历史的研究方法写过论文,期望对有志习史的青年有所帮助。晚年还将多年从事考古学心得写过《今后怎样讦展考古入学的研究工作》,还利用自己古文字学的心得写过一篇《盘庚今译》。这些已是郑师许最后所写的几篇文章之一了。

三、"四部书斋"藏书与逃难

郑师许常说在中国做知识分子十分艰难,不像外国图书馆系统管理完善,随处可以借阅,可以利用,在中国要做学问只有自备图书馆。

郑师许在上海时,同时兼任几个大学教授,收入不算少,但绝大部分都买了书。一个亭子间竟全是放满了书的书架,其中不少是珍本古籍。自己起了一个名字叫“四部书斋”。在几个大学讲授的课程并不是完全重复,每开一门课都力求洋细占有资料,达到国内外该项研究的最高水准。“言之有物,不能误人子弟”,这句话是郑师许常讲的。

1936年夏,郑师许应广东勷勤大学教育学院之聘,离开上海返广州,行前设想过一二年后还要回上海任教,所以大部分书籍留在上海,而且全部集中放在亭子间中,内安装铁门,外面用砖全部砌上,外人只看到这是一面墙,很难察觉是个秘室。不料第二年抗日战争爆发,上海十分紧张,郑师许有意自己去把自己的藏书搬离上海,无奈他的孩子永用当时正割盲肠住在柔济医院,郑师许不能马上就走,于是写信拜托好友张豫先生设法运到苏州张家。但是当时上海巳经兵荒马乱,已经没有办法。不久,“八·一三”淞沪抗战开始,该屋地处宝山路是华界,战火很快波及。但上海沦陷后,经过几年始终没被人发现。到了40年代初美军飞机轰炸日本占领下的上海,邻居中弹,秘室外露。有友人写信来说,四马路有一旧书店专门卖郑先生“四部书斋”藏书(书上有“四部书斋”的印章)。当时郑师许家住坪石,闻之只有叹息。这是郑师许常说的抗日战争中他三次毁家救国的一次,也是损失惨重的一次。

抗战中背着图书逃难也不是容易之事,幸而几次都是得到朋友的帮助,将图书疏散了。如在梧州时托梧州电力公司经理龙纯如先生将一部分疏散到桂平,在北流时托朋友陈实夫先生、陈一百先生疏散到山中,以后随身携带的是少了,但仍然有好几担。最狼狈的一次是1944年夏从坪石疏散到连县途中,郑师许一家人和他的几位学生—起秘密叫人到达星子。那时人尚可走,但挑书的挑夫是到星子为止,不再往前,没法就在星子停下来。从星子到连县可以坐船,但钱不够,于是他的家人在路边摆出一些衣物(毛衣之类,当时是夏天)出售,但都是逃难之人,哪有人要呢?不得已,郑师许拿出一只怀表去找星子镇的商会会长,说明我们是一群逃难的师生路过贵境,请予帮助,强说硬乞终于将表换成钱才坐船到了连县中大接待西迁的办事处。郑师许本来是没有表的,说来实在可笑,在大学教书20余年,仍然穷困如此,这只怀表是1941年容肇祖教授经过香港去坪石中大任教,因为要经过好几个不同货币的地区才能到坪石,觉得带一件实物比带钱好处理一些,所以带到坪石。有一天容教授说起此事,将此表给郑师许,没想到在这个紧要关头还只有这只表还值一点钱,终于解救了流落星子镇之苦。

郑师许幸存疏散到北流和桂平的书,在抗日战争胜利之后才陆续托人搬回广州。上面提到这些朋友是帮了大忙的。

几次逃难中,郑师许最着急的是疏散书。而八年抗战中仍能乒不停挥,本着求实严谨作风,写出一部一部著述,也是靠的是书,为了做学问,再艰难也就这样走过来了。

四、教书育人桃李芬芳

郑师许教书生涯开始于入大学之前,以后几十年不离教书岗位。以教书育人为乐是他生平事业的一个重要方面。

郑师许在课堂上讲得好,同他认真备课有密切关系,而备课又与他勤奋治学联系在一起。每讲一课,必综合自己心得、附人研究成果,使言之有物、言之有理,从容道来,如数家珍,精彩纷呈,发人深省,使人深受教益,这是他受到学生欢迎的基本原因。即使在颠沛流离的战时生活中,仍然是事先写出种种讲义,准备充足然后上课。他从北流往藤县上课,以及坪石沦陷前由连县东陂返回坪石上课,这两次都是他将家人安顿后,自己回去上课,只见衣物带的甚少,而讲义书籍却是不能不带的。坪石沦陷后,中山大学在连县三江设分教处复课,教学条件比坪石更为简陋,且因部分教授从坪石撤出后去了东江分教处,郑师许宁愿自己多开课,在这种情况下,备课仍认真如故。

由于课讲得好,听课学生踊跃。郑师许自己更是不论课堂内外,只要学生有问,必定津津乐道。就我们见到的几段时间,他在勷勤大学、迁桂尤锡国专、中山大学,都经常有一大群学生在课上课下围绕他探求学问、或就一些事情教他,甚至是一些私事求助于他,师生情谊弥笃。

记得抗日战争爆发后,勷勤迁到广西梧州,时第一届毕业生即将毕业,又是离乡别井,师生一起漂泊异乡,所以学生们常到他家来,话题除了课程上事外,还谈论战事、谈论如何走上社会。曾听到学生们询问出校后如何当好老师。郑师许即以“为人师表”、“教书育人”、“不要误人子弟”以及“亦师亦友”等等勉励。继而循循告诫一定要上好第一堂课。初上讲坛不免心里紧张,要紧的是要做好前备课工作,准备充足。如果到时紧张讲不出十成,或因时间把握不好,讲不完所要讲的内容都会使第一堂课逊色。但如果有准备或者事前自己试过,至少能把应讲内容、要强调重点一五一十交代清楚,使听的人感到有启发有收获,下次课越想听,以后就不会紧张了。为了讲好这第一堂课,他甚至连上堂前要检查一下穿着有无引人发笑之处,堂上眼睛应望什么地方,讲堂上要利用墙壁,使声音能传到每个同学耳中,不要大声喊叫未到下课嗓子已发不出声,板书不宜过多,字要端正,更不许写错别字等等都详细嘱咐,夹杂过去成功失败的小故事,好像第二天就是自己去上课一样。每每在这种亲切的恳谈中,引发一片欢笑声。

我们曾亲自见到学生挽留郑师许的动人情景。在1940年夏,当时郑师许在广西北流萝村拘仟迁校于此的无锡国学专修学校(解放后并人苏州大学)教授。这年夏天,接到中山大学校长许崇清先生聘书,要他到广东坪石任中山大学师范学院史地系主任兼研究院教授,及其后担任文学院历史系教授。郑师许当然很愿意返回广东(中山大学在1938年迁云南澄江,1940年迁回粤北)。消息传出后,国专的同事、学生纷纷到家中来挽留,谈到激动处,往往声泪俱下,流露出非常真挚的感情,那些天常有谈到深夜不散的。郑师许对迁北流的无锡国专,除认真授课外,的确协助冯振校长做了不少好事。除了教课本身以外,学校迁来之前的寻觅校舍,设法帮助学校延揽教授,出主意度过困难等等,几乎可以说只要能想到的都尽了自己全力。国专师生都对郑师许的去留十分关切。虽然最后郑师许仍然决意东行,但这种难舍难分的师生感情,使我们深受教育。

郑师许在长期教书生涯中,逐渐形成许多为人师表的准则,虽然他不曾向我们系统道及,但从他身体力行中反映出哪些可以做、哪些不可以做等为人师表的准则。

郑师许对学生倾注大量心血。郑师许热爱教育事业,具体表现之一是热爱学生,盼望他们成为对社会有用之材。

在上海教书时,最得意的学生是杨宽先生。郑师许喜欢杨先生国学根底好,人又勤奋。甫出校门,就把他带到当时国内新兴考古学的前沿,在上海市博物馆做郑师许助手。上海市博物馆当时学术活动较多,不但出版厂学术小丛书,也有一些考占发掘,如寿县发掘,郑师许总是把杨先生带在自己身边,并加以耐心指导。一直到郑师许南返之后,仍然书信不绝。杨宽先生后来在上海复旦大学任历史教授。相对来说,后来在勷勤大学、无锡国专、中山大学教的学生就没有条件这么做广。这个时期郑师许得意的学生也有不少,毕业离校时只要有可能,郑师许总是乐于向各教学单位推荐,即使劳燕分飞各奔前程,师生情谊仍然一直保持,过往密切像黄廷柱先生、关履权先生等等,一大批学生,有的是后来广州市华南师范大学、暨南大学、中山大学历史系教授,或者广州或广东优秀的中学教师。

除了对得意门生爱护有加之外,对于广大学子,亦倾注许多心血。早在陆安师范任教时,学生对学校卫生环境不佳,蚊虫肆虐十分不满。他了解到后,遂命人买来药物,将校园荷花池中孑孓窒息消灭,同学们十分称赞。在陆安师范时,他同学生感情甚好,从这些教学活动中自己渐渐悟到教书育人的道理。为人之师,不仅是传授知识,更重要是育人,育人则非倾注满腔热情,爱护青年学生不可。自是每到一处,课内课外均注意学生实际得益之多寡,以此为鉴。

郑师许在八年抗战中亦受到学生们的诸多帮助。一次是1940年秋举家从广西回到粤北。中大刚自澄江迁回,许多学院院址尚未安顿停当。于是一家人需要在韶关到坪石一线先找一处住下,不能像刚到韶关那几大天暂住在一位乡亲看管的仓库里。这时郑师许也为了安排女儿永安上学(初中一),到了广东女师,正巧郑师许的学生秦紫葵在广东女师教书,女师在韶关北面粤汉线河边厂站河对面的黄塱坝。秦是郑师许勷勤大学第一届毕业的学生,非常热心,虽然女师附近民居不多,终于找到一个阁仔,可以暂时住下。黄塱坝远离韶关,空袭的威胁少些,郑师许想将家人安顿下来,自己再去坪石看个究竟,所以秦紫葵的帮助对于刚历经舟车劳顿的人来说确是十分珍贵。在这里还闹了一次笑话。原因是住下来以后郑师许给上海友人秩田先生写信(李先生女婿是抗战中襄樊战役同张忠将军问时殉闻的钟毅师长,钟的妹妹钟薇坤是郑师许在国专学生)。这位李先生看到郑师许的通信地址是广东女师,又看转信人名叫秦紫葵,误认为是一位女性,所以在回信的信封上竟写“秦紫葵小姐转交”,不料信寄到学校被学生先行看见,她们认为可笑,遂将信放在秦先生要上课的课堂黑板上。秦先生进门后,同学都抿着嘴笑,等到秦先生转身欲去写黑板,同学们哄堂大笑。秦紫葵先生帮助郑师许很多,可惜1945年日本人从衡阳向南侵犯韶关,即所谓“打通粤汉线”之役后,渺然失踪,可能在这一战役的逃难中牺牲了。

还有一位郑师许在上海大夏大学的学生黄伟才先生,大约在1941年上半年,突然在坪石街上遇见郑师许,叫了声“郑老师”。异地重逢,大家都很高兴,交谈之下知道黄先生正在坪石白沙河畔筹建培联(广州有名的培正、培道中学在抗战吋期的联合中学)中学,并担任事务主任。郑师许对于永安和永用上中学的问题正非常伤脑筋,闻知这一消息十分高兴,决计将永安从女师转人培联,并让在家自修高小课程的永用去投考。以前在广州郑师许已知道培正、培道校风较好,所以很快作此决定。培联是私立学校,每学期耍交二个小孩的学费实属不易,幸得黄伟才先生(后来可能还有郑师许在培联教书的其他学生)帮助,虽然那时不能减免,但常常得到缓期交纳,即推迟一点交的帮助,这样永安和永用才能在培联读了三年。黄先生等对郑师许一家的帮助,亦即对永安和永用一生的成长是在关键时刻作了至关重要的帮助。

在坪石时,陆安师范学生黎希干已当了中山大学医学院的细菌学教授,他虽住乐昌亦常来坪石探望郑老师。在战时,有一位学生在医学院,顿时使人感到有了依靠。黎教授也确实帮了郑师许的亲友许多忙。

这里还要记述的是容懋深先生。他不仅是郑师许的内侄,也是郑师许的学生,而且战时曾给他家很多帮助。抗战开始时,他在广州读中学,学业成绩很好,广州沦陷学业中断,辗转逃难,只身远道投奔时在北流萝村的郑师许。后来迁广西的无锡国专在北流萝村复课,懋深考入该校就读。虽则这是战事促成而郑师许却是悉心指导。懋深勤奋,国学根基非常扎实,又写得一手好字,抗日胜利后,郑师许曾推荐他到培英中学任教。1947年虎门中学成立,郑师许征得他同意,推荐他回虎门中学任教。当时他在广州培英中学任教,并已接到下一学年聘书,毅然放弃广州名校的教席和优厚待遇,将培英聘书退回,回乡任教。自始与东莞教育结下不解之缘,成为东莞一代师表。

五、子女教育种种

在家里,郑师许是很有权威的,但权威从来不表现在疾言厉色。他的孩子上中学时,常常听郑师许说德智体群美,应该是体为基础。没有一个好的体格,如何可以担当将来升学与步入社会的重压呢!他不但对他的孩子这样讲,而且也到培联同老师们讲(培联中学有他也几位学生任教。教务主任林瑞铭老师后来也同郑师许相熟,成了好朋友)。回想起来,他首先注意到每天有一定的运动量。当时他的孩子是走学,每天早晚上学和放学都要背着书包沿着武水旁边的一段公路步行约45分钟,对此郑师许十分满意。因为永安和永用,原来身体都不是太强壮,三年下来竟然有了进歩,后来从坪石歩行到连县逃难,他们都能连续几天背着书包大步向前行进。

郑师许对于中学时一定要学好英语是很重视的,生怕他们跟不学校授课进度,认为英语是中、西方文化交流重要工具,必须从小就学好。抗战胜利之后回到广州,他甚至对他们说过:“现在生个小孩让他学英语也不晚。”而对子女升中学升大学,要选一所好学校,更是花费双倍的精力。到永芳考大学时,他无意中讲他自己也曾想学医,但后来认为研习历史却益于众多的人,所以学了历史。但是到永芳大学时,他认为医学是社会十分需要的,所以加以鼓励。

到了他们上高中的时候,又常听郑师许对来访的友人说“但愿生儿愚不肖”。从郑师许对他们说的其它一些话来现解,可能希望子女实实在在做人做事,郑师许怎样,做儿子的不一定要与他一样。当然有希望青出于蓝而胜于蓝的意思,而更是怕他们太循规蹈矩,没有青年人的朝气,不知求进步。

六、造福桑梓

图为郑师许的出生地,位于虎门白沙的围屋。

郑师许从事学术教育几十年,常将欧美日本的教育状况与我国作比较,认为欧美日本等发达国家,国民素质(当时亦称民族性)之优秀与教育普及程度关系极大,结合自己青年时代求学经历,认为东莞每年要求升学的甚众,而学校不敷亦很明显。所以在日本投降,回到广州之后,于1946年积极倡议在东莞—带多办几所中学,以利在乡青年升学。后得明伦堂董事会赞同,并推举郑师许任筹办主任。为此,郑师许多次亲自到太平、常平、莞城等地,选择校址,最后决定筹办虎门中学于太平,常平中学于常平,并特意在广州市办了莞旅中学,以尽量利用广州的师资。这三所中学筹办的许多具体事情,如校舍建设的图样等,郑师许都亲自参与审查,定案。当时明伦堂董事长蒋光鼐先生极力支持,并拿出自己在西关的一所大屋供莞旅中学作校舍,使筹备工作时间大大缩短。这个实际行动就是最坚定的支持。郑师许以多年从事教育的经验认定物色优秀人选仟校是关键,经过多方面物色,推荐谭之良先生出长虎门中学,胡章先生(中山大学数学教授,东莞人)出任党旅巾学校长,黄吉瑞先尘任常平中学校长(另一说是常平商会会长张寿朋先生所荐,黄是郑师许在坪石山大学师院任教时学生)。容煜辉先生当时随黄吉瑞校长去常平中学任职,经历过建校初期种种,贡献颇多。今存郑师许所作常平中学校歌歌词是他寄赠。郑师许对筹办三校的大小事诸如学校登记立案等等都亲自过问、指导。经过紧张筹备,三校开学。1948年郑师许还专为莞旅中学开办一年,写过一篇《莞旅中学创办一年来之经过》,今尚存。虎门、常平两校经过50年演变在原来基础上已大有发展。莞旅中学在解放后,因历史条件变化,改名广州市的中学。然在抗日战争刚结束就办了这几所学校,无疑是非常适时的,使许多青年受益。

现今尚存常平中学校歌歌词一篇,是郑师许当时所写,录此可见当时寄厚望于在学诸同学。

惟我常平,毓秀钟灵,擅山川之形胜,萃岭海之菁英,控广九之交通,握陆运之重心,为南方之国际孔道,吸取世界之文明:常中于是孕育,常中于是诞生,常中于是发展,常中于是成长。惟我常中同学,生也何幸,惟我常中同学,责任匪轻,惟我常中同学,当认识使命之神圣,完成神圣之使命。

附:郑师许小传

郑师许(1897—1952),广东东莞人,原名郑沛霖。毕业于南京金陵大学,历任国立交通大学、暨南大学、大夏大学、中山大学、无锡国学专修学校和广东省立勷勤大学等校教授。曾任上海市博物馆筹备委员兼艺术考古部主任,寿县史迹考查团秘书、《广东年鉴》编纂委员会总编纂、教育部史地教育委员会委员、中华学艺社《复兴丛书》编纂委员会委员、广东文献委员会委员兼整理组组长、《西沙群岛志》编纂委员会总编纂、广东文化教育协会常务理事,抗战胜利后回粤,曾在中山大学历史系任教,开设明清史课,并筹办东莞旅省中学。已成书稿近百种,发表论文二百余篇。主要著述有《中国文化史》、《中国金石学概论》、《四部书斋文录》、《铜鼓考略》《金甲文发凡》、《古文字学通论》、《玄奘传》、《台湾与丘逢甲》、《中国通史讲义初稿》、《明清史专题研究》、《我国史前文化》、《香港问题》、《澳门问题研究》等。1952年逝世于广州。

(注:以上部分图片来源于网络,由南粤古驿道网补充。)

(原文摘录于《东莞文史》第29期《勤奋治学教书育人——纪念先父郑师许》一文,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:吴熹 何洛曦