年少志高

陈心陶于1904年农历3月19日出生于福建省古田县一个普通的邮局职员家庭。家境比较贫寒,他饱受了生活的饥寒和人间的辛酸。可他从小就很有志气,少年时期在福州中学读书时,家里除了给他理发费外,不给他零用钱,放假回家时别人都是坐车,但他都是步行上百里,假期还要帮家里干活。他学习十分刻苦,成绩一直优秀。当他懂事的时候,他就感到科学文化知识的重要,救国救民要靠科学文化。青年时代,他怀着“科学才能救国”的大志,靠自己勤工俭学和学校的补助,于1925年完成了福建协和大学生物系的学业后,即到广州岭南大学任教。任教期间,他深深感到中国寄生虫学科的落后,迫切需要发展。1928年,他赴美国明尼苏达大学攻读寄生虫学。那时中国从事寄生虫学研究的人寥若晨星,能够联系中国国情,在实际工作中有发明创造的更是凤毛麟角。工作既艰苦又待遇微薄。陈心陶教授没有考虑这些,他选准了自己的事业,立志向寄生虫学进军。从那时起就开始联系中国的实际,带着问题刻苦学习。学习期间,他克服了重重困难,终于于1929年取得了硕士学位。尔后,又在美国著名的哈佛大学医学院进修“比较病理学”,由于学业优秀,1931年获哲学博士学位。学成以后,他立即又回到岭南大学任教,担任生物系主任、理科研究所所长。那时他才27岁,是我国当时最年青的科学家之一。这充分说明陈心陶年青时期就是一位具有远见卓识和宏伟抱负的人。

图为陈心陶。

报效祖国为己任

热爱祖国、报效祖国是陈心陶一贯坚贞不渝的思想。1931年,陈心陶在美国取得博士学位后,他想到的不是个人名誉地位与厚禄,而是祖国卫生事业的发展,想到的是炎黄子孙的身体健康。当他决定回国时,学校极力挽留,劝他留在美国继续进行科学研究。但他说:“我学这个寄生虫学,就是为了祖国,学成后就得回国服务。”于是他毅然回到了祖国,一直工作到1938年岭南大学因抗日战争迁至香港。1941年香港沦陷后,陈心陶的资料被日本文化特务洗劫一空。他一家生活十分艰苦,靠变卖家用物品才能勉强应付一家数口稀粥度日。那时,学校已迁往粤北韶关,发不出工资,他的妻子又正值怀孕。这时广东汪伪政府在广州成立伪广东大学,专程派两员“特使”来香港,想聘请他为大学校长,遭到他断然拒绝。他说:“只要你们与日本人合作,我就绝不会上广州去,为伪政府服务。”后来他跋山涉水,辗转内地,从香港到韶关,又从江西到福建,再从福建到韶关,好不容易才与当时撒退到广东韶关山区的岭南大学联系上。在颠沛流离中,他的大女儿失足掉进河中,险些送命;四女儿患病无法治疗,竟死在妻子背上。这对陈心陶来说是多么的不幸!但他并没有在事业的道路上后退半步。他还交代家人绝不要收伪政府的钱,也不要怕他们的威吓与报复。1948年初,当陈心陶教授怀着急于解除劳苦大众疾苦的心情,单身一人,徒步来到广东三水疫区进行流行病学调查时,竟被国民党哨兵拦住了去路。他好心对哨兵说:“我是学寄生虫学的,想来三水进行病情调查。”尽管他如何耐心解释,可得到的是一番恐吓。战争的灾难,民族的挫折与屈辱,科学家没有地位,没有用武之地,造成他心灵上的巨大创伤。但他仍然没有颓唐,没有后退,而是更激奋地思索和探求救国救民的出路。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”他只好于当年再度去美国进行考察和从事蠕虫病免疫的研究。1949年秋,他在国外知道新中国将要成立的消息后,立即从美国赶回祖国。途经香港时,香港政府的某研究机关高薪聘请他在香港进行蠕虫病研究,还给他特别优厚的条件。一些人还对他说:“开荒牛不好当,大陆这个烂摊子,恐怕共产党也收拾不了!你何苦去呢!”但他坚定地表示:“金钱于我如浮云”,“娘不嫌儿丑,儿不嫌娘穷,我回国工作谁也动摇不了。我愿做头开荒牛,与祖国人民一齐开垦祖国这片荒芜的科学园地。”就这样,他一次又一次地谢绝了别人的挽留,在新中国成立的第三天,就回到了广州岭南大学医学院工作。解放以后,陈心陶曾多次出国访问考察,亦有不少外国研究机构、学校及亲朋好友高薪聘请他,并给他很高的职位,可他仍是一一婉言谢绝,一直坚持扎根在生他养他的这片土地上。

不消灭血吸虫病,誓不罢休

血吸虫病对人类是一种危害己久的疾病,在我国流行疫区,遍及江南12个省(市),患者达1000多万人。解放前,血吸虫病曾经使多少地方村毁人亡!在那黑暗的旧社会里,疫区到处都是“爹死无人抬,儿死无人埋,狐兔满村走,遍地长蒿莱”的悲惨景象。新中国诞生以后,党和国家对血吸虫病的防治工作十分重视,把它当作国计民生的大事来抓,毛泽东主席提出了一定要消灭血吸虫病的伟大号召,陈心陶就是我国最早从事血防工作最有成就的血防科学家之一。

1950年夏,那时广东刚解放不久,陈心陶教授从广东省召开的各界人民代表会议上获悉,广东三水、四会等县长期存在一种“大肚病”,严重威胁着人民健康和农业生产急需防治,便觉得“久怀报国志,今朝方逢时”,他不顾当时教学任务多么繁重,主动提出要求承担人民政府赋予的重任。当时人民政权刚刚建立,正在清匪反霸,当地土匪活动还十分猖獗。他不顾社会治安不稳,血吸虫的感染与交通不便等困难和危险,带领防疫队的队员进入了四会县的黄岗樟树。一到那里,他忘记了长途跋涉的疲劳,立即向当地农民借来一只小船,沿河进行调查。几经艰辛,他先后到了四会、三水等重点疫区,一路上只见田地长满荒草,房屋破烂不堪,行人寥寥无几,偶尔遇到一些行人,也都是表情迟钝,面黄饥瘦,肚大如鼓,行动艰难的人。一次他在三水调查时,农会的人介绍,这里是六泊草塘,面积有十多万亩,因地势低洼,春夏水涨时变成一片汪洋大海,秋冬水枯时,便是芦苇荆棘遍地。横贯草塘有一条小河,人们称它为“毒河”。当地村民就是因为饮用了“毒河”的水得了“大肚病”的,面临这种状况,陈教授心情十分沉重,他决心弄清楚“大肚病”是不是日本血吸虫病?这要通过检査病人,特别是检査病人的粪便才能证明。他要寻找血吸虫病的传播媒介,以弄清此病在当地是原发还是从外地传入的来龙去脉。由于受迷信的影响,疫区没有一个人肯让他检查粪便,怎么办呢?急中生智的陈教授给一个捂着肚子叫痛的孩子及时送上便盆,并说你拉了大便,肚子就不痛了。这样才采得标本,结果在他的粪便中查到了血吸虫卵。为了寻找钉螺,陈心陶教授进入重点疫区的六泊草塘,弯着腰,弓着背,沿着河溪在水草中仔细寻觅,后来在条水流缓慢、杂草丛生的支流岸边,找到了只有米粒大的钉螺,他把螺壳压碎,在显微镜下观察,发现螺体逸出无数活动的具有叉尾的尾蚴,极似血吸虫病感染期的幼虫。通过动物试验,他终于找到了日本血吸虫的成虫。经过十多天的认真调查,他们发现六泊草塘有螺面积达八万亩,钉螺最密集的地方,一平方市尺内能找到660多个。每年汛期,草塘一片汪洋,钉螺随水飘流,影响了周围十多个村庄。根据调查资料记载,在这里死于血吸虫病的人有5000多人。以塑湖村为例,这村原有1300人,到解放时只剩下66人,而且这些人都已大多数感染上了血吸虫病。为了弄清血吸虫病在广东省流行的时间、蔓延的范围和流行的规律,陈教授日日夜夜战斗在疫区,他的足迹踏遍了四会县的六泊草塘、径口草塘,三水县的六和草塘,曲江县的樟市区等二十多个重疫区。他在疫区工作,吃的是稀粥杂粮,住的是茅屋草房,还经常同疫区人民群众同吃、同住、同劳动。白天他要到现场调査、指挥,晚上要写文章,做试验,每天工作起码要干十几个小时,当地人民十分钦佩他的精神。陈教授首次发现和证实了广东省有日本血吸虫病流行。他确定了广东的疫区,分布在11个县、40个乡、149个作业区,钉螺面积达186万多亩、病人约6万人。

1951年广东省成立了血吸虫病防治研究所,陈心陶教授除担任所长外,还任中山医学院寄生虫学教研室主任和热带病研究所所长。他亲自带领科研人员对广东省钉螺的生态环境生活规律、生活环境与水源的感染性差异及季节波动情况以及与血吸虫病的关系,人体防护、血吸虫病流行的规律与特点,进行大量的研究,他整整用了三年时间,完成了上述基础理论的研究和论证,提出了一整套控制血吸虫病流行到消灭血吸虫病的措施和设想。

要消灭血吸虫病,就必须消灭血吸虫赖以生存繁殖的钉螺。对于如何消灭钉螺,国内外学者均有不同看法。我国的一些专家主张采用国外惯例,用硫酸铜之类化学药品将钉螺杀死,陈教授的主张是对大面积低洼地区的草塘,结合农业生产进行围垦灭螺;对丘陵地区则兴修水利,进行铲沟、填沟,开新沟的方法为主。这一方案既可从根本上消灭钉螺,又可做到兴修水利,发展农业生产,扩大耕地面积,同时,还避免了使用化学毒物给人民生活和环境带来污染的副作用。1956年2月,在全国政协二届二次会议上,陈教授阐述了他的主张,当他在热烈的掌声中走下主席台时,人们看见周总理正向他点头和鼓掌。不久,《人民日报》便刊登了他灭螺的指导思想和综合治理的措施,这一方案立即得到广泛的支持和赞扬。此后,陈教授综合治理的措施被各地普遍采用,广东就是采用此法成为我国第一批消灭钉螺并能巩固下来的省份。在重点疫区,四会县几个草塘筑起和加固了一条20多公里的北江大堤,挡住了两岸的洪水,填平了几百条孳生钉螺的旧河沟,开发了3330多条总长150多公里大小水渠,排除了草塘内的积水,埋葬了钉螺,开发出良田10万多亩。1958年在四会县的六泊草塘,建立了大旺农场,在那里填塘造田,兴修水利,种树种蔗。在此时期,陈心陶教授从未间断过在疫区的工作。1969年元月,他已65岁,还在疫区住了一年多,同广大血防人员同吃、同住、同劳动。十年后,只见那方圆12万亩的土地上,到处都是茂密的蔗林,绿毯般的稻海。果园、水库、排灌站、工厂、楼房星罗棋布。这里发生了翻天覆地的变化,彻底送走了“瘟神”,结束了昔日“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”的悲惨历史。

严谨执教,后继有人

陈心陶教授于1925年开始在大学任教,1935年担任教授。他学识广博,教学经验丰富,他无限忠诚于党的教育事业,贯彻党的教育方针,坚持理论联系实际的学风;坚持知识分子与工农相结合的道路;坚持身教重于言教,既教书又育人。几十年来,他任劳任怨,呕心沥血,默默地耕耘和奉献,为祖国培养了大批优秀教师和科技工作者,人们称他是一位德高望重的一代宗师。

在教学中,他特别强调勤奋和重视实践,他常常谦虚地拿“以勤补拙”来自勉。他常说:“不会就得多花时间学,多花些时间练多花些时间干。”他不仅严格要求学生和青年教师,而且身体力行,言传身教,凡是要别人做到的,他自己先做到。他身兼多职,工作繁忙,为了教好学生,常常备课到深夜,他讲的课深入浅出,有骨有肉,生动活泼,学生们和教师们都爱听。在疫区教学,他已60高龄,还亲自带着学生找钉螺,做化验,消灭钉螺……为了寻找治疗血吸虫病的草药,他常常带领学生爬山采药。有一次,当爬到半山腰时,他实在太累了,学生们劝他不要继续向上爬了,他说:“药还没采到,我怎么能不上呢?”稍微休息一下,他又继续爬山了。

他对学生的要求十分严格,如哪个学生学习态度不端正或学习吊儿郎当,他都会找他们谈话,严肃而又耐心地对他们进行批评教育,直至他们改正。所以同志们说:“陈教授手下无弱兵、无骄兵、无油兵。”但他对学生生活上又很关心,他经常深入到学生中,问寒问暖,了解学生的伙食情况。每当除夕之夜,他总是要请一班外地未回家的学生在自己家里吃年饭,还常常给患病的生和青年教师送汤送药。这些使学生们深为感动,他们都把陈教授当成是严师慈父。

在陈教授的辛勤耕耘下,中山医科大学寄生虫学教研室,从无到有,从弱到强。陈教授在世的时候,他的教研室已是人才辈出,实力雄厚,各方面条件都具国内领先地位。当时的寄生虫研究所亦是国内较大的研究所。1982年国家批准该研研室为国家首批博士点。1989年,国家首批评选重点学科时,该教研室被评为全国唯一的寄生虫学重点学科。经陈教授培养的一大批中青年人现大多数已成为全国知名的教授和学术带头人。还有一批年富力强、出类拔萃的后起之秀,仅中山医科大学寄生虫学教研室就有七名教授、八名副教授。

他对自己的属下和学生要求严格,对自己的家人要求更是如此。他要求他们不断地学习,要谦虚谨慎,要一心为公,要为祖国争光,为人民多做贡献。他的夫人郑慧贞是中山医全校公认的“陈心陶教授事业上的贤内助”;他的大女儿陈静萍现也是中山医科大学的教授,并担任了康复医学教研室副主任和中山一院康复科主任;他的女婿梅骅教授,现已是全国有名的泌尿外科专家,并连续当选为五、六、七届全国人大代表,以及八届全国政协委员。

科学家的风采

在科研方面,陈心陶教授是一位很有成就的科学家,是中国近代寄生虫学的奠基人和寄生虫学的泰斗。解放前,他对寄生虫学的基础理论研究有卓越的贡献。解放后,对寄生虫病的防治工作又做出了重要贡献。早在20世纪30年代初期,陈心陶教授进行的华南地区蠕虫区系调查以及并殖吸虫、异形吸虫的实验生态研究,填补了我国寄生虫学研究史上的空白,为华南地区的寄生虫相和人畜共患疾病的研究打下了坚实的基础。他在这个时期发现的一些寄生虫新种如“广州管圆线虫”,直到20世纪60年代以后,人们才逐渐认识到这是一种世界性分布的嗜酸性粒细胞增多性脑膜炎或嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎的病原。他还对“肺吸虫”、“并殖吸虫”进行了大量的系统性科学实验研究。他于1933年第一次在国际上发表了《怡乐村并殖吸虫》的科学论文,当时国外的一些学者还不相信。1940年他又发表了有关并殖吸虫的我国最早的一部权威性的专著《怡乐村并殖吸虫》。他在这部100多页的专著中用极为丰富的资料进一步雄辩地说明一个新发现的肺吸虫的可靠性,这对当时国际上倾向于认为肺吸虫只有“威氏并殖吸虫”一种的看法产生很大的影响。从这以后,单一种的观点在科学界逐步被摒弃,促使许多新种陆续发现,仅陈心陶教授发现的就有十多种。此外,在这部专著中提出的形态学和实验生态学的特征,直到现在还被公认为是吸虫重要的分类依据。1959年,他又发现的“斯氏并殖吸虫”,已被证实是在我国广泛流行的另一种类型的肺吸虫病的病原。

由于他学术造诣高深,德高望重,他曾被同行们一致选为《中国动物志》编委会副主编,《中国吸虫志》主编。他一生在国内外发表论文150多篇,编写著作3部,他的多篇论文都曾获得国家科技成果的奖励和表彰。

图为位于康乐园的陈心陶故居书房现状。

陈心陶教授从事科研工作几十年,他的特点不只是重视基础理论研究,而且更重视科研成果的应用性研究。他始终认为,社会的发展必须依靠科技的发展,人类的进步必须依靠科技的进步。他坚持把科技工作与实际工作相结合,坚持科研工作为生产服务,为人民服务的方向。他在血防工作中,提出消灭钉螺的方案,也完全证实了这一点。

陈教授一生致力于研究寄生虫学,有着广泛的学术兴趣,他不仅研究血吸虫、肺吸虫、华支睾吸虫、丝虫病等蠕虫病,而且对恙虫病、疟疾等其他寄生虫病都有深入的研究。他的研究工作有明显的针对性和严密的科学性,对于学术上的问题,他从来没有半点马虎,没有经过实验和反复验证及足够的科学根据,他从不轻易提出自己的见解和设想。“干科学就得老老实实,实事求是”,这是他的一句名言,也是他的格言。比如,仅仅是为了证实怡乐村并殖吸虫囊蚴期具有双重的囊壁,他就做了200多次的切片检查才肯下结论。又如,对恙虫病的研究,他发表了60篇论文,从研究本病流行基本环节之一的媒介恙螨生态学入手,到了解发病地区媒介的分布、活动和传染病的规律,着重解决恙螨与恙虫病流行规律的关系,总结出几种恙虫病流行区的特点、区分类型和流行规律,揭示出恙虫病流行的可测性,并提出有针对性的预防和灭病措施。陈心陶的每项研究工作,都是密切配合着防治工作,直接见效于社会,造福于人类的。

为党的事业竭尽全力

陈心陶青年时期,就对中国共产党有了好感。解放后,随着对党的事不断了解,他越来越热爱共产党。他虽然是一位学者,但他对党的事业却十分关心。他认为共产党是真正为人民办好事的。在中国,只有共产党才能救国治国,也只有共产党才有希望。1949年,他毅然回国工作,就说明对共产党的向往和信任。回国后不久,他曾向党组织表示要求参加共产党,并愿意接受党对他的考验。1958年,党组织根据他的申请和表现批准他加入中国共产党。入党后,他更是勇挑重担,处处起先锋模范作用,由于表现突出,他多次被评为优秀共产党员。不久以后,被选为中共中山医学院党委委员和中共广东省委委员。党的教育使他更加明确科学工作者应该与工农群众相结合,为人民服务,为生产服务。也认识到,科技工作者也只有依靠党的领导和人民群众,才能把自的知识与才能化为巨大的物质力量,为祖国和人民作出贡献。他常常对同事们说:“我们的专业是为了消灭人类寄生虫病服务,这是党交给我们的光荣任务,我们应该把所学的一切知识,全部应用于此项工作之中,这样才能对得起党和人民。”他是这样说的,也是这样做的,几十年的实践也完全证明了这一点。

平时,他十分注意过党的组织生活,模范执行党的纪律。有次,他编写的《医学寄生虫学》出版时,出版社给他4000多元的稿费,他说:“写这本书是我的本职工作,钱我不能收,还是把它作为党费交给组织吧!”最令人难忘的是1977年10月28日这天,这也是他生命的最后两天,患癌症晚期陷入昏迷状态的陈心陶教授,当他醒来时,用微弱的声音,颤抖的嘴唇还问他的党费交了没有?当同志们对他说,已经按时交了,他才闭上眼睛。在场的同志们个个都感动得热泪盈眶,深感陈心陶教授真不愧为名真正的共产党员,他尽到了共产党员应尽到的责任,为党的事业拼尽了全力。

陈心陶教授的拼命工作精神,是最值得人们敬佩的。在岭南大学任教的20年中,他几乎每天清晨1时起,工作到晚上12时才休息(午餐、晚餐除外)。由于他长期过着清教徒式的生活,他很迟才结婚成家。在60岁以后,他还是经常工作至晚上2-3点钟,甚至通宵达旦,邻居以为他忘了关灯,便来提醒他。后来,发现他是整夜不眠的工作,便劝他注意休息。他笑着说:“工作没做完,得早晚在家开两班。”有一次写材料,他整整两晚没合眼,年青的同志实在看得过意不去,劝他休息。他说:“我与你们不同,我年纪大了,工作时间不多了,应该比你们多干些。”在疫区防治血吸虫病时,他感染上血吸虫病,但他仍然默默地工作,从未休息过。他在给担心他病情的女儿的信中说:“我希望这病能够早日消灭,那么广大贫下中农以及在疫区的劳动人民,包括我这样的血防工作者就不会得血吸虫病了,我的工作现在还没有做完,怎能躺不干呢?”一天,天气突然变冷,他的夫人知道他在乡下没带棉被,衣服也穿得不多,一受凉感冒就会老病复发,便一早背上棉被,赶到百里开外的三水县,一路上寻人问路,过河渡船赶了一天,才找到他的住地。陈教授忍着寒冷和病痛,笑着说:“我没有什么关系,你看不是挺好的吗?”晚上,他夫人拿来一双拖鞋给他穿,根本穿不进,他还开玩笑地说:“这不是我的鞋吧?”他夫人说:“当然是你的,脚都肿成这个样子,你还不休息呀。”可是,陈教授说:“晚上有个小会,开完会我就休息。”那天开完会已是11点多钟。会后,他又在写汇报材料……那时,年过六旬的陈教授身体已力不从心,在疫区的过度劳累,他越加积劳成疾。1969年,他患肺炎刚刚治愈,腹痛病又经常发作,肝脾肿大,皮下出血……他病重时,坐卧都很困难,他自己坚持给省委写信,要求尽快给自己做手术。信中写道:“如果手术成功,我可以多干几年,为了工作,我愿意开刀,请你们早日给我动手术!”1971年,他做了脾切除手术,切除的脾脏有三斤多重,术后,他又立即投入工作。

1977年,粉碎“四人帮”后不久,在那解放思想、重视科技、尊重人才的科学春天里,陈教授兴奋极了。当他准备在晚年争分夺秒大干一场,为人民再作贡献的时候,十分不幸的事情却发生了,他的病经过专家会诊后,诊断为“恶性淋巴瘤”。他患此病后,身体极度衰弱,体力己经不能支持正常的生活了。但他仍抱病伏案工作。床头上经常放着一大堆资料和书籍。他住院期间,病况稍好时,他说要回家洗澡,便悄悄地来到学校实验室,反锁着门,干就是好几个钟头,有一个星期天,他趁护士不注意,一早就离开病床,他靠着墙走,休息了几次,喘着气走进教研室,这一天他又是同样地干到下午5点钟,后来被同志们发现了,大家坚决要他回病房休息。他对同志们说:“我知道自己的生命没有多长时间了,但请你们再给我一个机会,就在最后多让我做些事,我国不久就要召开科学大会,主编《中国吸虫志》是周总理下的任务,现还没写完,我躺不下啊!”他还说:“我活一天就得工作一天,请你们原谅我。”

在陈心陶教授病情恶化的日子里,中山医科大学领导和教研室的同志们都十分关心他,一次又一次劝他安心休息,千万不要再考虑工作。可是,他想的不是休息,不是自己的生命要紧,而想的是他主编的那本《吸虫志》。有一次,经医生抢救,他终于睁开沉重的眼皮。这时,他第一句就问:“教研室的同志在干什么?《吸虫志》的资料汇编印好了没有?”他翕动着已经溃烂的嘴唇,话已说不出来,他的夫人和女儿说什么他都是焦急地摇头,而见他的助手,便流出了几滴眼泪,他微微颤动着嘴唇,像要说什么似的。他的助手走近他的身旁,轻声地问:“你是问《吸虫志》的资料汇编吗?明天就可以印好,一拿到我马上就给你送来,放在枕边让你慢慢看。”这时,陈教授才点头喘了一口气,终于安静下来。这天深夜时他用极其微弱的声音对小女儿说:“拿笔来……拿纸来……拿汇编资料来……我要看……我要写!”1977年12月29日中午,已经昏迷不醒的陈心陶教授,时而昏迷,时而清醒,当他见到他的助手进来时,眼晴突然转动了一下,助手理解他的意思,马上走到他的跟前对他说:“《吸虫志》的资料汇编已经印好,很快由汽车运到这里。”这时,陈心陶教授凝视着助手,露出了期望的神色。下午三时整,当一辆小汽车在医院病区门口嘎然停下,手中拿着两本《吸虫志》的助手疾速跑上楼,含着眼泪把它放在陈教授枕边时,只见陈教授身边放着一大堆科学论文和《医学寄生虫学》,《中国动物图谱》(扁形动物)等专著。可是陈心陶教授却没有看到这本他费尽心血编写的《吸虫志》,他永远离它而去了。陈心陶教授生命不息,奋头不止。他就是这样拼死拼活地为党和人民工作,为科学事业贡献他全部的力量。

崇高的荣誉,深切的怀念

劳苦功高,英名远扬。陈心陶为党为国艰若奋斗几十年,他的功绩党和人民永远不会忘记。人们称赞他是寄生虫学的“泰斗”,血吸虫病的“克星”。他曾当选为中共广东省委委员。还被选为第三、四届全国人大代表,他多次受党和国家的委托,出访朝鲜、苏联、日本、阿联酋等国。1956年,他先后上北京参加了全国科研10年规划会议、全国政协会议和最高国务会议。那时,毛泽东主席曾三次接见了他。在一次最高国务会议的宴会上,毛主席还特意请陈教授坐在他的身边,亲切地询问广东血吸虫病防治情况,赞扬他的精神和智慧,勉励他作出更大贡献,提前在全省范围内消灭血吸虫病。1964年,在全国第三届人大和政协会议上,周总理见到陈心陶,远远向陈教授打招呼,总理说:“陈心陶同志您身体好吗?”他连忙走向周总理跟前说:“这么多年了,您还认得我?”周总理笑了笑说:“中国有几个寄生虫学专家啊!”接着,总理详细地了解了陈教授的科研进展情况,并问他有何困难,需要哪些帮助?最后陈教授说了一句朴实无华的话:“谢谢总理,尽我最大的力量去做。”党和人民给陈心陶崇高的荣誉,这是对知识分子的鼓励与鞭策,值得广大知识分子感到骄傲和自豪。

昔日穷病交迫的三水人民,如今成了全国明星城镇,吸引了一批批国内外宾客的来访。人民称三水有这般变化为奇迹。“送瘟神,思故人。”三水城乡的巨大变化和人民的富庶健康,他们时刻也没有忘记曾经为他们做出过巨大贡献的陈心陶教授。

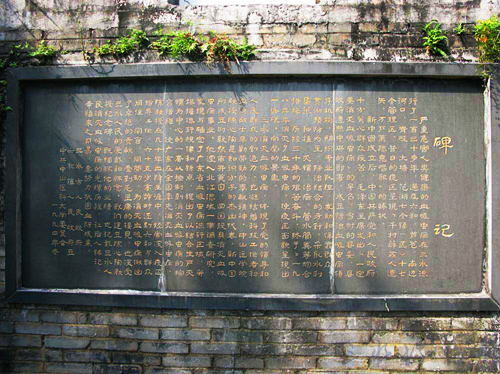

图为位于三水九龙山的陈心陶纪念碑。

1990年夏,三水县委、县政府为了纪念陈心陶教授,决定在他长期工作过的六泊草塘,九龙山第一个山麓树立纪念碑。这个碑倚北朝南,凭栏远眺,陈教授生前工作过的地方尽揽眼底。六和乡的群众怀着无限敬仰和感激的心情自发地组织起来,亲手在半山坡开山凿石,将山石辟成一个平台,铺好99级石板道,在平台上竖起了用花岗岩建成的碑。这是一本打开的书,精雕着陈心陶教授的头像,上面刻着坚实夺目的几行字——“纪念寄生虫学家,共产党员陈心陶教授,他和三水人民一起,为消灭血吸虫病作出了卓越的贡献。”碑的两旁种上了苍松翠柏,意味着陈教授的精神万古长青。1990年12月15日,三水县人民政府和中山医科大学党委,举行陈心陶教授纪念碑揭幕仪式。三水县县长在揭幕仪式上说,陈心陶教授在我们疫区艰苦奋斗廿年,终于消灭了威胁我县人民健康的血吸虫病,他为人民立下不朽功勋,他既是瘟神的“克星”,也是疫区人民的“救星”。今天,我们深切怀念陈心陶教授,就要学习他热爱祖国,献身科学;学习他理论联系实际,走知识分子与工农大众相结合的道路;学习他为党和人民的革命事业艰苦奋斗一辈子的品德;我们还要继承和发扬陈教授的遗愿,在以江泽民总书记为首的党中央领导下,继续做好血防监测和巩固工作。为建设文明富庶的三水而努力奋斗。

图为陈心陶纪念碑的碑记。

曾经和陈教授在血防工作中艰苦奋战的“三同户”福伯,他现已是年逾九旬,有二子五孙的年迈老人,每当回忆起与陈教授生活的情况,在那最艰苦的日子里,是陈教授给他买奶粉、营养品,并把他妻子煲给他吃的骨头汤给他喝时,他忍不住流下热泪,他曾无数次地登上这座山,在纪念碑前留连,久久不愿离去。他流着眼泪十分感叹地对人们说:“如果晚半年解放,也就没有我了。没有共产党,没有陈教授,也就没今日我的一家。”他虽然没有什么文化,但他用朴实的语言,献诗一首:“九十九江九龙吐珍珠,照见高山清水纪念碑,陈伯科学家为人民,消灭血吸虫立大功。”充分表达了当地农民对陈心陶教授的深切怀念和无限敬仰之情。

这块纪念碑建立之后,成了三水、四会人民和中山医科大学师生经常前往瞻仰的地方,成了中山医科大学教育师生和社会实践的生动课堂。

1990年10月18日,中山医科大学党委做出“开展向陈心陶教授学习活动的决定”。决定指出:陈心陶教授在近半个世纪的岁月里,他为祖国的科学研究、医学教育、人民健康事业和中山医的发展呕心沥血,做出了重大的贡献。决定号召全校师生员工以陈心陶教授为榜样,高举爱国主义旗帜,发扬献身科学,艰苦奋斗,奉献人民的革命精神,扎扎实实地为祖国四化建设贡献自己的才智和力量,在与实践相结合,与工农相结合的过程中,使自己成为社会主义事业的建设者和接班人。决定做出之后,中山医科大学师生员工更加敬仰陈心陶教授,他的精神更加激励着中山医人前进。每当大家怀念他的时候,同志们就自觉来到这里,缅怀陈教授的功绩,学习他的革命实践。这个纪念碑从建立到现在已有数以万计的人民和青少年前来瞻仰。

陈心陶,这位我国现代寄生虫学的先驱,送走“瘟神”的功臣。他的一生是艰苦奋斗的一生,无私奉献的一生。他的一生闪烁着智慧的光芒,展示出科学的威力,反映了当代知识分子的精神风貌;体现了中国共产党人的优秀品德,实践了一条我国知识分子健康成长的正确道路。他不仅是我国知识分子的一面光辉旗帜,也是中国共产党的一位优秀党员。

陈心陶教授简历

1904年农历3月19日,出生于福建省古田县。

1925年,毕业于福建协和大学生物系。

1925年起,任广州岭南大学助教,讲师。

1928年至1929年,在美国明尼苏达大学攻读寄生虫学,获硕士学位。

1929年至1931年,在美国哈佛大学医学院进修“比较病理学”,获哲学博士学位。

1931年至1938年,任广州岭南大学生物系主任,理科研究所所长。1935年岭南大学医学院成立,任寄生虫学和细菌学教授。

1938年至1942年,因抗日战争,岭南大学迁往香港,除在岭南大学任教外,还在香港大学病理系进行科学研究。

1942年至1946年,任江西省中医学院寄生虫及细菌学教授,兼任江西省卫生实验所所长及福建大学生物系教授。

1946年至1948年,任广州岭南大学医学院寄生虫学及细菌学教授,代院长,负责培养生物系研究生,兼任校本部理科研究所主任。

1948年至1949年,赴美国华盛顿罗维罗蠕虫研究室、哈佛大学医学院、芝加哥大学考察。

1949年至1977年,任岭南大学医学院(1953年院系调整合并为中山医学院,现为中山医科大学)寄生虫学教授、寄生虫学教研室主任,兼任广东省血吸虫病研究所所长,广东省热带病研究所所长,广东省生物学会、寄生虫学会理事长,《中国动物志》编辑委员会副主任,《中国吸虫志》主编。

解放后到70年代初期,他曾当选为中共广东省委第三届委员,第三、四届全国人大代表,出席过最高国务会议。

1958年加入中国共产党。

1977年10月29日,因患“恶性淋巴瘤”医治无效,逝世于广州,享年73岁。

(注:部分图片来源于网络,由南粤古驿道网补充。)

(原文摘录于李桂云、伍金春所著的《送“瘟神”的专家——记我国著名寄生虫学家陈心陶教授》一文,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:江家敏