12月17-18日,2022年南粤古驿道定向大赛(东莞·寮步站)跑进千年古镇、广东四大名市之一“香市”而闻名的寮步镇,在西溪古村开展了一场精彩的非遗与潮玩的碰撞之旅,一起来看看吧~

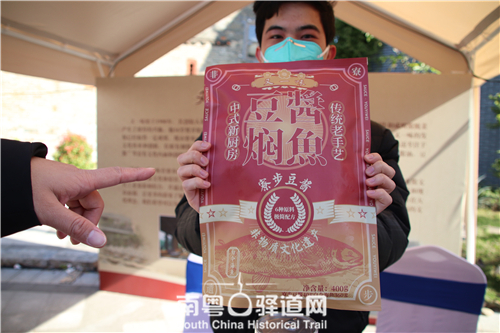

在本站定向大赛中,潮流东莞·2022拙见“非量产”生活节(寮步站)之当非遗遇上潮玩活动闪耀全场,潮绣(寮步)、莞香、寮步豆酱、寮步面豉等非遗民俗、美食,满满青春时尚气息的潮牌玩偶、盲盒、运动鞋等,纷纷亮相于西溪古村一角的非遗潮玩展示区,引得众人纷纷驻足、购买。

图为嘉宾与游客驻足、购买相关特产。

寮步豆豉酱调味品是有二百年历史文化和传统酿造的特色手信食品,保持手工制作、天然生晒、原质原味等特色。寮步豆酱和寮步面豉分别在2010年和2016年入选市级非物质文化遗产名录。

潮绣(寮步)这项手工艺制作是今年成功入选广东省东莞市第六批非物质文化遗产代表性项目之一,是非物质文化遗产异地传承的一朵奇葩。展位上绣品精致巧妙,在阳光下熠熠生辉。

莞香,是东莞最具代表性的地方特产之一,为国家地理标志产品,历来为沉香中的珍品,居众香之首,是爱香人士的“心头好”,不少嘉宾现场购买,送给家中长辈。

此外,设计精巧可爱、潮流时尚的玩偶公仔等也不少人参观,部分玩偶采用了非遗传统民族元素进行设计,还有如今热门的“盲盒”系列玩偶,让人爱不释手。

在潮牌运动展位上的运动休闲鞋,也部分采用了传统民族元素进行鞋面设计,别具一格。

(版权所有,转载请注明出自南粤古驿道网,欢迎转载。)

责任编辑:何洛曦