6年前,一个秋意渐近、夏意犹存的季节,作为省“三师”专业志愿者,我第一次走古道(饶平西片古道、麒麟岭古道)。顺着千年台阶拾级而上,历史的气场、清新的自然随即扑面而来。刹那间,我被这历史馈遗、自然馈赠的古道深深吸引。此后,荣幸之至连续6年作为省“三师”专业志愿者、南粤古驿道重点线路工作指导组组长,50多次深入实地,先后踏勘指导饶平西片古道、麒麟岭古道,河源粤赣古道,汕尾羊蹄岭古道,惠州惠东高潭古道,云浮郁南南江古水道和肇庆封开潇贺古道保护利用工作开展,用脚步丈量了南粤古驿道之美。

2018年于河源东源粤赣古道开展督导与技术指导。

目前,全省已形成覆盖18个地市31个县(市、区)的18条总长1200多公里南粤古驿道网络,通过古驿道串联整合沿线各种资源,挖掘了一批红色革命故事,修复并串联一批红色遗址,形成了各类特色主题线路,打造开放式的自然历史博物馆,为老百姓提供优质生态产品;并推动文化、体育、旅游、农业等绿色要素融合,持续举办文化创意大赛、定向越野大赛、艺道游学少ㄦ绘画大赛以及其他文化展示活动,为乡村带来客流、资金和全新观念,提振乡村文化自信,改善乡村人居环境,为乡村振兴、全域旅游注入新动能。

2019年于惠州惠东高谭古道开展督导与技术指导。

在这6年之中,我本人也有幸亲眼见证了一条条古驿道从“沉睡”到“充满活力”,一个个驿亭、驿站从“闲置”到“网红打卡地”,一片片村庄、乡镇从“鲜有人知”到“游客不绝”,的的确确体会到了老百姓对这项工作发自内心的支持,真真切切看到了“以道兴村、以道兴粤”的显著成效。作为一名长期扎根在广东的城乡规划从业者,历经了广东城乡规划建设20多年的发展,见证了百余项规划的编制与实施。但对于南粤古驿道保护利用这项工作,我觉得对广东经济社会文化发展具有十分重要的价值与意义,主要有以下体会。

1.南粤古驿道是广东国土空间的巨大财富

广东北倚南岭,南邻南海,由北到南呈现“山-城-海”的国土空间格局。依托独特的“山-城-海”结构,乘着改革开放的春风,广东经济社会发展持续保持“快车道”,取得了重大突出成就。根据最新相关规划,未来十五年广东提出“一核一带一区五圈”的世界级城市群格局。

目前我省已发现南粤古驿道本体233段,历史文化遗存906处。这些南粤古驿道分布广阔,横贯广东东西南北,就像一条条镶嵌在南粤大地上的“脉络”,向广袤的大地空间中注入了“文化”与“历史”,畅通了“山-城-海”的文脉,使广东自然资源内涵与价值增量的网络体系能够使城乡联系更加紧密,粤东西北相互合作和经济发展更加深入,对推进一核一带一区五圈建设水平,特别是促进生态产业发展形成新的经济增长极起到了积极作用。

通过6年多持续运用古驿道+历史文化、古驿道+健康体育、古驿道+全域旅游、古驿道+生态小镇、古驿道+特色农业、古驿道+一带一路、古驿道+城乡融合等创新模式,围绕绿色兴道,提升古驿道沿线地区内生动力,促进生态产业发展。按照美丽乡村提升型、文化创意创新型、特色产业引领型、重大项目带动型、生态特色旅游型开展特色小镇城乡融合发展。通过文化创意、体育竞赛、酒店民宿、康养健身、度假休闲、农耕体验、旅游产品和农产品加工等形式,实现空间上城乡融合,绿色发展,时间上古今辉映,动能转换。

2020年于清远连州华南教育历史研学基地开展督导与技术指导。

正如全国政协委员、中国作协副主席、北京市作协主席刘恒所言,“南粤古驿道是空间的财富,将时间、历史加进去的话,成为了一本书,或者成为一个开敞式的博物馆”。南粤古驿道与新时代国家提出的生态文明、乡村振兴、文化复兴等战略部署在广东国土空间上高度重合,成为了新时期广东国土空间的巨大财富,是广东最具生态产业开发潜力的经济走廊,为广东解决区域发展不平衡不充分不协调的突出问题,缩小粤东西北与珠三角差距,把生态资源转化为产业优势,打造绿色创新发展引擎,营造创新生态体系,重塑南粤古驿道辉煌指明了方向。从该角度来看,南粤古驿道保护利用工作是历史的需求,也是时代的必然!

2.南粤古驿道保护利用模式,为解决区域发展不平衡不充分问题提供了新思路,对接了老百姓的“心路”

驿道为载体,聚焦在乡村。南粤古驿道保护利用工作的根本出发点是助力乡村振兴,落脚点是促进农民增收,重要目的是为大众提供优质的公共生态产品。从工作内容来看,兼顾了古驿道历史功能与当代价值、整体空间与完整历史,“本体”是关键,是吸引游客的核心,坚持古为今用、体现修旧如故;“连接线”是实现古驿道“串珠成链”的基础,是串联村庄、产业、既有节点,以及延伸和扩大古驿道的影响力的脉络;“活动赛事”是重点,是打造“南粤古驿道”整体品牌、带旺乡村人气、建立信息流和物质流的重要载体。

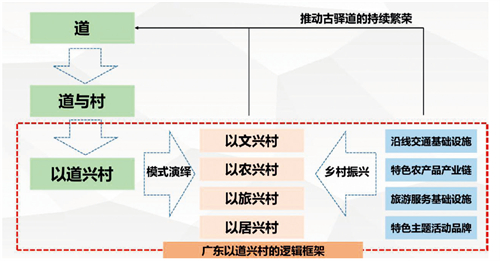

回顾6年多的古驿道工作,不难发现,通过对本体的“古为今用”、对村庄的“串珠成链”、对品牌的“深入打造”,以其独特的空间优势和打造模式,吸引省直各部门的政策与资金集聚。南粤古驿道与乡村地区之间构建了战略上共生、经济上互补、空间上联动的三重关系。二者以“战略共生”为导向,“空间联动”作布局,“经济互补”为保障,互动联通形成“驿道为载体,聚焦在乡村”的良性循环局面,并基于“以道兴村”的创造性理念,具体形成了以“文”兴村、以“农”兴村、以“旅”兴村和以“居”兴村等4种模式。因此,南粤古驿道是民生工程、生态工程、文化工程等结合的典范,为偏远地区乡村振兴提供了新的发展范式。

在古驿道保护利用工作指导中,经常遇到沿线的老百姓,也经常听他们讲古道有趣的历史,以及保护修复后他们的感受。如:在潮州饶平麒麟岭古道,曾听到当地的一个村民讲“以往周边连个像样的活动场所都没有,现在麒麟岭古道入口广场建好,我们每天下午基本都带小孩去那乘凉玩耍”“古道完成后,连接村子与古道的地方搞了不少绿化,古道也好走多了,现在早上和晚上很多人到古道那边运动、散步,还有外地的游客过来,有时还会买一点我们的特产”。在连州华南教育历史研学基地、湘粤古道的指导中,发现原本东陂镇西塘村,村民们世代以种植为主业,年轻人多数出外务工,村内没有像样的产业,基本没有自营收入,在项目建设后,发现目前已有两三家意向方打算在村里利用空闲农房做农家乐。西塘村的“种粮大户”陈任平,以种植水稻作为家庭的主要经济来源,随着来西塘村研学、参观的游客逐渐增加,游客对于水稻种植和他的无公害水稻十分感兴趣,经常有游客主动向他求购大米、红薯等,他的收入也水涨船高。通过开展古驿道、华南研学基地的保护利用,村子里仅有部分老人了解的历史文化变为了广为人知,乡村优秀文化和精神变成了可视、可听、可触的建筑、标识、展板,村民对本地文化的自豪感和归属感都得到极大的提升。

2021年于封开潇贺古道开展督导与技术指导。

3.以南粤古驿道为载体联动国土整体格局,构建岭南魅力体系是广东未来发展的“出路”

广东线性空间建设是从绿道开始,古驿道通过文化线路与文化复兴和乡村振兴的结合,丰富了广东线性开敞空间的内涵。更为重要的是,近年来我省以绿道、南粤古驿道为空间基底,先后开展了粤港澳大湾区文化遗产游径、万里碧道、万里红道等线性空间规划建设工作,基本搭建起岭南线性空间网络体系框架。

2022年于郁南南江古水道开展督导与技术指导。

历史上,南粤古驿道兴起过辉煌灿烂的文化,出现过繁荣兴旺的经济,留下过红色革命的足迹,镌烫过名人轶事的烙印,承载着游子乡愁的记忆。现实中,南粤古驿道联通了城市与乡村、历史与未来、人居环境与自然生态,是广东最具品牌代表性的线性文化空间网络体系,贯通了自然魅力体系、人文魅力体系和城乡魅力体系。看未来,南粤古驿道以生态产业创新发展为引擎,融合文化、体育、旅游、农业等多要素,联动生产、生活、生态三大空间,畅通了城市与乡村之间的信息流、能量流。根据《广东省国土空间规划(2020-2035年)》(公众版)要求,提出要彰显地域景观本底、突显岭南流域特色、保护传承历史文化、提升城乡特色风貌的诗意栖居的魅力家园,其中南粤古驿道应是重要的空间载体。“历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护放在第一位。”南粤古驿道作为我省优质的历史文化资源,应持之以恒的开展,在保护中发展,在发展中保护,让陈列的文物、沉睡的文字、沉积的底蕴活起来,让历史文化进一步走进千家万户,让历史与现代交相辉映,以实际行动为广东续写更多“春天的故事”贡献力量。

南粤古驿道不仅仅是一条路,它也是当下广东乡村振兴的一种“思路”,思路一变天地更宽;它也对接了广东人的“心路”,让历史文化可望可即;当然也预示着广东未来的“出路”,高质量发展没有休止符。

(原文发布于公众号“广东省三师专业志愿者协会”,作者:邱衍庆,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:熊灿坚