按语(阿瑞撰写)

芜军在铁岭文学院与同学一起创建了在中国抗战文学史具有历史影响的诗刊“诗站”,参与文学院学生文化行动的主要学生有许稚人、野曼等,管埠师范学院教授许幸之也投稿予以支持。许稚人,为笔名,读书的名字是许彦常,一位女性诗人,1942年毕业于铁岭文学院哲学系,毕业后留校任教于文学院。朱谦之在回忆录中写到1944年5月5日为纪念屈原而设立诗人节,在坪石的文科研究所主办了诗歌朗诵会,许彦常积极参加。后来,她到紫金中学教书,于1945年离开紫金中学参加东江纵队,在政治部编辑部工作,参与报刊的编辑。[1]野曼,也名为赖观兰、赖兰,在梅县读中学时已经同蒲风在1939年创办《中国诗坛岭东刊》。

1937年《中国诗坛》创办于广州,前身是1936年秋创立的“广州艺术工作者协会”诗歌组。《中国诗坛》是与左联诗人蒲风、雷石榆来到广州有很大关系,名字是蒲风建议由《广州诗坛》改为《中国诗坛》,蒲风担任刊物主编,主持社务,蒲风从戎后,雷石榆担任主编。[2]芜军1939年在《中国诗坛(广州)》发表了《遥望》一诗,同期诗刊发表了钟敬文的诗作《未来的春》。芜军还发表了《我们沿着乌蓝色的江水》,“我们沿着乌蓝色的江水,走向战斗的地方”是诗战斗语言的开头。下面刊载的“搭车”文章落款是“1938年4月28日,石牌”,进一步印证1938年芜军在沦陷前夕的广州用笔创作和写作,与其他诗人一起投稿于《中国诗坛》,维系《中国诗坛》的运作,没有偃旗息鼓而是发出更强抗战的“吼叫”。在广州芜军有一位族叔方兴瑞先生,是他入学的担保人,在西湖路16号开有“串珠楼”饭馆,家住文德路清水濠114号。(参考广东省档案馆藏档案)

1943年将毕业,芜军也就是方健鹏组织哲学系同学毕业考察,3月18日向文学院申请路费。与芜军同班的哲学系同学有韩炎周、高中、梁日升、黄文枢、南国农和曾日治,当时同行的共七人,时间是4月6日至16日,吴康院长批准了,他们到了靠近坪石的衡阳、来阳、郴州和衡山等地。(参考广东省档案馆馆藏档案)

陈残云先生与芜军交往较多,他是1941年毕业于文学院历史学系。曾到了桂林两江镇的桂林师范学校看望毕业后从教的芜军,该校创办于1938年8月临桂县两江镇大岭心村,2000年与桂林教育学院合并改为桂林师范高等专科学校。1945年抗日战争胜利后的第一个新年到来之际,陈残云写了《忆芜军》一文悼念没有看到胜利日子到来的芜军。许稚人也写了《不死的记忆》诗作,怀念昔日战友芜军,诗中还引用芜军对她的介绍“一个小小的女兵——我们底稚人”。

粤北抗日战争时期,师生读书不忘救国,冼玉清、冯沅君、穆木天、马思聪、洪深、许幸之、芜军、黄友棣等,用音乐、歌曲、戏剧和诗歌鼓舞中国人民抗战的士气,留下了为抗战而作的《第一交响乐》、《流离百咏》、《续纪事诗》、《杜鹃花》、《风雨同归》等多部在中国抗战文化史具有重大贡献的不朽之作,粤北韶关是最重要的中国抗战文化与教育重镇之一,他们在艰难日子里努力保持了中华民族魂和英雄气概,粤北抗战华南教育历史是中国抗战史文化教育重要的篇章。

原文刊登于《烽火》杂志1938年第十六期。

图为位于汕头市磊口村的碉堡,为抗日战争时期修建。

十二月尾的磊口,仿佛是个无人烟的荒岛。郁绿的水色,萧寂的山丘衰草,秃枝水田,野鸭,一切都在荒凉中。

迷濛的雨丝飘洒着,风料峭地向四周吹扑。

像座久断了香火的枯廟,一间用泥土砖粗砌成的候车室里,人在冷气中瑟缩着,有时,不耐烦地皱一皱焦急的眉头:

——怎么还没来呀!

跨着焦急的步子,睁眼探望着那条向山岭上蜿蜒伸去的黄土公路在密雨里,望去只是一片濛濛的烟雾。一阵风吹来,雨丝扑向面上,一下抖颤,人便又缩了回来。

——打那儿去?

——蚌山!

他用温和的眼光瞧着我们,然后,那双皱纹纵横的干枯了的手,向屁股后面摸出了烟袋:

——吸口烟吧!多辛苦!你们做救国工作的!

——谢谢!

我很谦恭的笑了笑。那老人吐出一口浓浓的白烟,长满着胡须的嘴圈,便重复抽动:

——打那儿来的?先生!

——唔,樟林,黄冈,浮山……

接着,我转过头去指着梅蒂同志:

——这一位姑娘是从东北来的哩!我在沈阳念书的时候,常常上她家去的!六年前,她的家乡给日本帝国主义抢去了,她逃亡到我们广东来。现在请她唱一支想家乡想爹娘的歌给你们听吧!好吗?

一下惊讶“原来这位姑娘竟是东北人呀!”他们好像是发现了一个奇迹。不只那老人,许多人的眼光都聚集到这儿来了。

——好吧!

——好吧!

好吧。梅蒂同志就现出很悲郁的表情,转动一下黑溜溜的眼珠,颤动了哀惋的歌声:

——我的家,在东北松花江上……

那里有我的同胞,衰老的爹娘!

……那年,那月,

才能够回到我那可爱的故乡?

………………

爹娘呵,爹娘呵!

什么时候,才能欢聚在一堂?

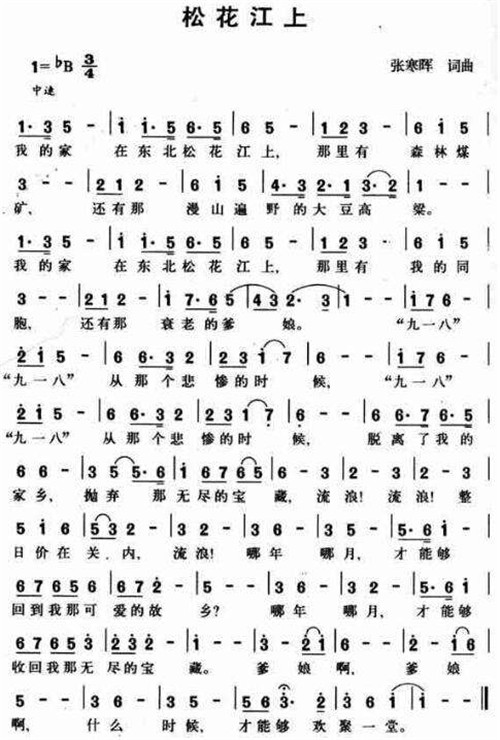

图为《松花江上》曲谱。

他们伸长了脖子,随着哀惋的歌声,慢慢地皱了皱眉梢。有的张着蜡黄的口,有的瞪大了黑漆的眼眶,感动得出神着。有摇摇头,叹着气,似乎要掉下眼泪来……

他们去被感动了。

——哎呦!这姑娘太可怜呀!

——天呀,日本鬼子不诛灭,还了得呵!

七嘴八舌,他们都向着我们这位梅蒂同志——一个满眶泪水的东北姑娘,飘送着无限同情的气息与眼光。

我抓住了他们这一刻的情绪。说话了:

——兄弟们呀!瞧,日本帝国主义的战舰不是天天在我们海上放恣吗?飞机不是天天在我们头上打旋吗?说不定,今天明天,他们就会打到我们这儿来呵,那时,我们不是死在它的炮火下,便得像我们这位姑娘一样了。痛心没有用呵!兄弟们,我们要组织起来!我们要保卫我们的家乡,保卫我们的小宝贝,小姑娘呵!

他们的情绪从忧郁的同情被提高到了紧张的愤懑中。都齐声呐喊:

——谁愿做亡国奴呀!

时候近黄昏了。夹着雨丝的风更刮得厉害。

嘟嘟——

像一匹风尘下的瘦马,汽车从迷濛的雨雾里颠簸着越过了山岭,向那条黄土公路慢慢驶来了。

人们活跃起来,噪噪杂杂的跳上了车。我们五个年青的伙子,嗅到了祖国自由的气息,从广州回乡工作的一个小队,也爬上了,一面黄布旗子飘扬的车窗外。

几十天来的乡村工作,虽然叫大家的脸都削瘦了,眼眶有些儿微凹,但是,我们并不觉得疲倦。看着祖国原野上,高高燃起的烽火,大家的血流都在兴奋地狂奔,飞腾。

——只要每个中华儿女都站上各自的岗位,祖国便自由胜利了啊!

我们这样自信着,热望着,工作着,微笑了。我们唱了矫健的团歌。

——我们团结一致,好比钢和铁,

保卫国防前线的潮汕!

大家要抗战到底!

………………

………………

车掉转头开驶了。Sar,Sar,风雨逐渐狂暴起来,迎着车背疾打。经过积水的洼地,车轮下便溅喷起黄泥花朵。

不上十里,便在一个较大的车站上停下来。

我正探望着车外的风景,突然,有一双手拍着我的肩。

——票!

我闪过眼瞧着他:一个健壮的青年汉子,呢大衣,光头发,还有一双发亮的金牙齿。手里执着一把铁夹子,是查票员吧!我便扭动一下襟章,同时给他指一指旗子。他没有看却又来了一声:

快点!票!

我有些奇怪了,从来就未曾遇见过要票的。于是,便只好把工作队的公函递给他。

——我们是做救亡工作来的!

他接过手,却没去打开,只是翻一翻,一下冷笑,便塞回过来。

——不行,管你们什么救亡不救亡!

他的话像一块石块,几乎把我的脑袋都碰晕糊了。在民族解放的血火正这样猛烈着的今日,我们是需要多多的人去投向抗战的洪流,需要每个中华儿女都来共负起这个民族兴亡的巨任的。我们几十天来,到处遇见的就尽是热情的欢呼,真挚的招手。怎么到这儿却听到这么句话呵!

——怎么?要我们买票吗?

——谁搭车不用票!

——喂,朋友!搭车当然要买票的!不过,说的,我们是出来做工作。你瞧,咱们抛弃了学业从广州回来,吃饭仍要靠自己,怎么还花得钱来买票呢!你们应该同别处一样,优待我们一下呀!大家都是为了国家……

我抑制了胸头的激动,平心静气地和他解释,但话还没说完,突然,却有一位叫站长的从角落里猛然跳了出来,像一只饿狠了的狮子,瞧见了山脚下的小绵羊,即刻就要将它扑吞下去一样。板着狰狞的面孔,很蛮横粗暴的狂吠过来:

——谁?谁搭车不用票!即刻把他抓下去!

像晴天霹雳,这一来把全车的人都震惊了。他们都愣着惊诧的眼,望着我们这边。有的在低声斥骂:“妈的!车是政府的,大家也是为了国家事!”波便在我的肩上挤出头去,依然很温和地说:

——大家是为国家。有钱出钱,有力出力。你们有车,就让我们坐一下,不算回事呀!用不着这样吧!兄弟!

可是,那个不管,他卷卷白内衣的袖口,额角涨起了青筋。

——你们有脚出脚!

真急得我啼笑皆非,这时,心里觉得似乎是愤恨,却又是伤痛。一下子摸不着脑袋,便只好再向他喃喃:

——我们的确拿不出钱!跑路吗?有腿儿当然是可以!不过朋友,二百多里呀!而且雨天的晚上!还请通融一下吧!原谅是做救亡工作,并不是为自己私事。

——是呀!先生!优待他们一下不要紧呀!他们的确够辛劳了。现在要不是这班先生,乡民们还在沉睡呀!谁懂得抗战。

车里的搭客,都给激动了义愤,抱着不平。一个说了,便又一个抢插上去:

——天就要黑了,这么远,又雨天,叫他们跑路?哼!要是日本鬼子来了,可就去要他的票呀!

那家伙,像个石塑的人,却丝毫不感动。只是更加凶恶起来,狠狠地:

——你们会说话!政府的车油不要吗?救国救国,救得国来,我们的车油没有了。

他像煞有道理地瞪着两只眼,手足依然粗莽的舞动着。

先来要票的那一个,却站在一旁冷笑。仿佛在嘲笑一个被他捉住的无耻强盗。他轻轻地说:

——哼!老是你们这批学生仔!

这一句话,更加像一支毒箭,穿透了我的心,使我伤心极了。这时,我几乎要仰着祖国的天横洒起泪狂哭上来呵!学生热情地自动走出校门,辛苦地为国家工作,是罪过吗?目前敌人已抢掠去了我们半壁江山,屠杀了我们无数兄弟姊妹,民族在这千钧一发,存亡绝续的最危难的时候,怎么竟有这样的人物?有这样荒诞的说话呀?

我们摸一摸衣袋,大家合拢来,也只有两张汕纸。于是互瞪着眼:失望,伤心,愤恨……

搭客们的眼光同情地围绕着我们。但是,查票的人,都一渐紧似一渐,毫不一刻放松地死逼着:

——怎么?

——没办法!

——那么,即刻下车!丢那妈!

像马路上的巡捕抓住了小偷,他非常凶蛮地举起那只粗黑的手,用力的抓住我的肩,往下使劲一拉:

——下车!

我们真急得愤怒的火燃遍了身。但是,却仍然压住了气。伤心的眼泪,逆流下自家的喉咙:

——好吧!朋友!我们是最和平的!用不着动蛮!要下车,就下车好了。

我们五个人便默默地下了车。搭客们骚动了,都争着探头瞧我们,似乎是在可怜,又似乎是在为我们愤恨。

嘟嘟——

车又驰去了。

暮色已渐渐吞没了山野,雨依然不歇地在飘洒,树在风里摇动,一纍纍的荒塚,岩石涧水都,凄寂得令人胆寒。

我们五个灰黑的人影,朝着荒凉的公路上,悄悄然行着。雨打到头上,和身上。帽子、衣服,渐渐地润湿了……

注释:

[1]中山大学校友名录编委会编:《中山大学学友名录》,广州:中山大学出版社,1994年。

[2]陈颂声、邓国伟编:《南国诗潮——<中国诗坛>诗选》,广州:花城出版社,1986年,387页。

(注:文中图片来源于网络,并由南粤古驿道网补充。)

(本文由施瑛、阿瑞推荐并提供相关资料,南粤古驿道网综合整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:周文娟 何洛曦